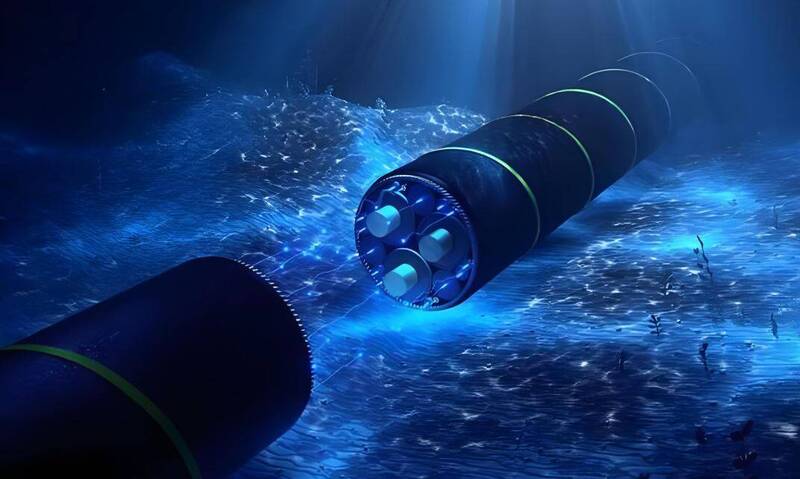

新加坡向澳洲購買太陽能電力,將透過海底電纜輸送。(擷取自中國社群平台)

新加坡向澳洲購買太陽能電力,將透過海底電纜輸送。(擷取自中國社群平台)

新加坡用海底電纜 向澳買綠電

歐祥義/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕新加坡受限能源結構高度依賴進口天然氣,需要向外買電,透過跨國電網或進口綠電來實現能源轉型和多元化,以達到淨零排放目標。除了向澳洲購買進口1.75百萬瓩(GW)的太陽能電力,再與印尼、柬埔寨和越南簽署電力的進口協議。

據報導,新加坡向澳洲購買進口的太陽能電力,金額高達316億新幣。當時由澳洲Sun Cable公司帶領的「澳洲與亞洲電力鏈接」(Australia-Asia PowerLink)項目,擬議建設全球最大的太陽能發電場,以及最長的海底電纜為新加坡供電。

該項目計畫在雪梨的鮑威爾溪(Powell Creek)建造巨型太陽能發電場,透過一條長約4300公里的海底電纜,將1.75GW的再生能源從達爾文,途經印尼送到新加坡,可滿足星國9%的電力需求。但隨著Sun Cable於2025年初進行重組,由澳洲投資公司Grok Ventures掌舵,計劃於2027年對北領地部分做出最終投資決定,並計劃於2028年開始建設。

根據新加坡能源市場管理局公告指出,澳洲-亞洲電力鏈接計劃(Australia-Asia Power Link, AAPL),在技術和商業上是可行的。分析師指出,澳亞電力連接計劃 (AAPowerLink)是綠色能源基礎設施項目,計劃在澳大利亞北領地建設世界最大的可再生能源基地,透過海底電纜將乾淨的電力輸送至新加坡。

馬來西亞、新加坡與越南於今年5月簽署跨國能源輸送協議,象徵綠能共享。(擷取自ASEAN官網)

馬來西亞、新加坡與越南於今年5月簽署跨國能源輸送協議,象徵綠能共享。(擷取自ASEAN官網)

東協著重海底電纜 積極打造「區域電網」

東協(ASEAN)各國因能源資源分布不均,為達互聯互補需求,近年積極推動「區域電網連結」(ASEAN Power Grid, APG),希望透過「跨境電纜」實現綠電共享與能源安全,並可帶來社會與經濟效益,因此發展海底電力連接。

數據顯示,截至2024年底,APG計畫的18個互聯項目中,已有9個完成,累積輸出容量約 7.7 GW。據亞洲開發銀行指出,APG規劃到2045年需投入超過1000億美元,用於跨境電纜與基礎建設整合 。

據報導,新加坡自2024年初已和柬埔寨、寮國、越南及美國成立工作小組,討論海底電纜及基礎設施的開發,該小組也向東協提呈建議。今年5月份,新加坡與馬來西亞及越南共同簽署了能源輸送協議,預計越南離岸風電將在2033年起直送新加坡。

分析師指出,這項跨國能源傳輸計畫,要透過海底電纜把越南的離岸風電輸送至馬來西亞東北岸,再經陸上傳輸至新加坡,地理位置之故,相較於在泰國和柬埔寨興建陸上輸電線路,採用海底電纜方案預估可縮短近1千公里距離。

專家認為,東南亞不缺再生能源,但缺乏的是將不同能源轉型要素結合的機制。因此,東協國家特別著重開發海底電纜,主要包括2個重點,包括制定鋪設海底電纜的架構與職權範圍(Terms of Reference)以及期望在2045年前建成東協電網。

北海連接是歐洲能源轉型與區域電網互聯的關鍵成果。(路透)

北海連接是歐洲能源轉型與區域電網互聯的關鍵成果。(路透)

海底電纜技術成熟 北歐是「示範單位」

專家指出,高壓直流輸電(HVDC)技術成熟,已能支持超過數千公里的電力輸送,且損耗低於交流輸電。舉例來說,北歐的北海連接(NorNed、NordLink)中,挪威至荷蘭跨國電力輸送的HVDC海底電力電纜全約580公里,容量700MW、電壓±450 kV DC,早在2008年上線。

至於挪威至德國跨國電力輸送HVDC海底電力電纜全長約623公里,容量1400MW、電壓±500 kV DC,於2021年上線。

專家指出,北海連接是歐洲「能源轉型」與「區域電網互聯」的關鍵成果,這實現了國與國之間電力即時調度與交易(spot market integration),以及可再生能源互補(如德國白天太陽電、挪威夜間水電),還有區域能源安全與備援。

軟銀創辦人孫正義在2011年提出「東亞超級電網」計畫。(擷取自中國社交平台)

軟銀創辦人孫正義在2011年提出「東亞超級電網」計畫。(擷取自中國社交平台)

「東亞超級電網」(East Asia Super Grid, EASG)

軟銀創辦人孫正義在2011年福島核災後曾提出「東亞超級電網(East Asia Super Grid, EASG)」計畫,這是一個構想中的「跨國電力輸送網」,其設計核心是「利用高壓直流海底與陸地電纜(HVDC),將東亞地區各國電網相互連接,輸送可再生能源(風電、太陽能)」。

這個計畫的目標是將東北亞的五個國家(南韓、中國、日本、俄羅斯、蒙古)的電網連接起來,而當中可能的海底電纜段為中國-南韓(黃海),以及南韓-日本(對馬海峽或濟州島),與日本-台灣(在後期構想中有討論,但未具體化)。

但因亞洲地緣政治緊張及商業模式不清晰,此構想已多年無實質進展。不過,由於該構想具戰略價值,一直以來為多國能源外交對話議題之一。

分析師指出,目前在亞洲地區已實施的「海底電力電纜」案例為中國–離島(香港、澳門、海南島)之間的海底電纜,但這屬於中國內部電網。而正在規劃跨國項目,是印尼巴淡島到新加玻Green Electricity Project,屬於短距離海底電力電纜,主要是太陽能電廠、儲能與海纜,在2024年底開始施工,預計2027商轉。

專家指出,亞洲區的「區域電網連結」尚處於初步階段,並未形成如歐洲 ENTSO-E(歐洲電網聯盟)那樣高度整合的跨境同步電網。

經濟部長郭智輝日前拋出在菲律賓蓋綠電,再將電送回台灣的想法,引發各界熱議。(歐新社)

經濟部長郭智輝日前拋出在菲律賓蓋綠電,再將電送回台灣的想法,引發各界熱議。(歐新社)

台灣海外種綠電 最大挑戰是「區域電網未整合」

分析師指出,歐洲海底電纜代表跨國電力輸送,顯示著在實體與制度層面都已成熟。雖然菲律賓呂宋島距台灣僅300多公里,透過跨國海底電纜運輸電力,其技術不是問題,最大的挑戰是「區域電網未整合」。

專家指出,其關鍵點在於,台灣與菲律賓或東南亞之間,不存在任何電網協議或互聯計畫。沒有如歐洲的ENTSO-E(歐洲電網運營商聯盟)或東亞電網聯盟,這將導致電網頻率、電壓、同步機制無法互通。

此外,台電與菲律賓電力公司(NGCP)無「跨境電力調度、調頻、備援協議」基礎,加上海底地形複雜與地震、颱風等風險,建置與維護困難,這需多國海域許可,恐導致檢修困難、成本極高。

業內人士直言,即使台菲之間鋪設一條海底電纜,也無法進行即時的「併網」與「穩態互調」,除非建置極高階的HVDC換流站、並大量投資電網同步穩定設施。此外,倘若台灣與菲律賓並無外交關係,倘若發生跨境電力交易爭議,恐無法透過WTO或國際仲裁有效維權。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法