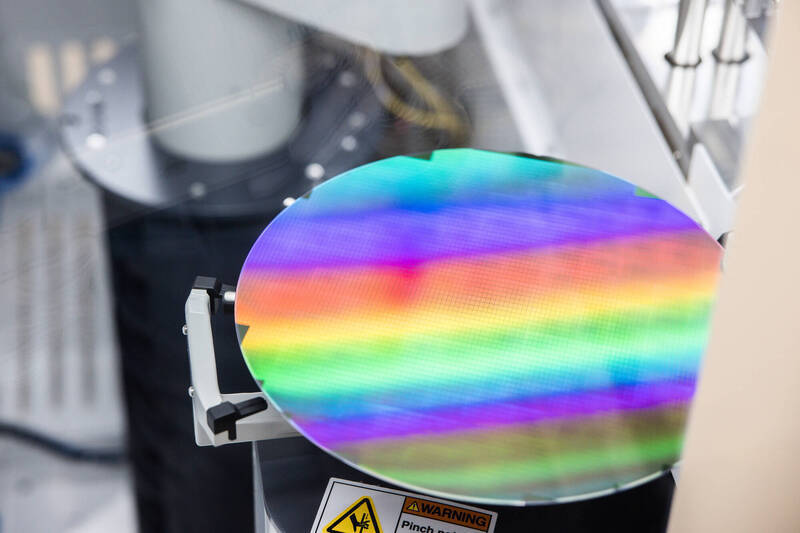

Rapidus於7月18日首度公開2奈米製程晶片試作樣品,正朝著加入半導體生產巨頭的道路上邁進。(資料照,彭博)

Rapidus於7月18日首度公開2奈米製程晶片試作樣品,正朝著加入半導體生產巨頭的道路上邁進。(資料照,彭博)

日本政府承諾投資Rapidus 1.7兆日元

歐祥義/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕今年8月,護國神山台積電驚傳「外神通內鬼」,多名員工涉嫌在職期間竊取2奈米先進製程的機密資訊,資料均流向日本半導體供應商「東京威力科創」(TEL)的1名設備工程師,而TEL正是日本晶片國家隊Rapidus的重要夥伴,因此,此洩密消息曝光後,引發全球科技界高度關注。

科技媒體《Wccftech》報導,台積電和三星目前正在爭奪誰將率先推出2奈米晶片,緊接在這兩大半導體製造巨頭之後的,就是「日本國家隊Rapidus」。Rapidus為了推動2奈米製程,在去年12月安裝了EUV曝光機,這是大規模生產先進晶片的關鍵設備。今年7月18日首度公開2奈米製程晶片試作樣品,正朝著加入半導體生產巨頭的道路上邁進。

為了幫助Rapidus實現其雄心勃勃的目標,日本政府提供了巨大的幫助。除了批准各種政策以幫助Rapidus更輕鬆地實現目標外,政府還承諾投資1.7兆日元。在2025年剩餘時間內,該公司預計將獲得1000億日圓的資金,這對於實現2奈米晶圓的量產而言是一筆巨款。

然而,即使擁有充足的資源,Rapidus也依然面臨技術突破與量產良率的高風險。日本熊本大學教授、日本半導體及數位產業戰略委員會委員Hideki Wakabayashi表示,如果Rapidus計畫失敗,那麼日本的半導體和材料企業將轉移到海外,這可能會削弱日本的優勢。專家進一步指出,Rapidus必須在「兩年內」時間內實現2奈米量產,如果出現挫折,將失去與台積電和三星的技術競爭優勢。

在全球半導體產業的版圖上,日本曾經是無可爭議的霸主。時間回到1980年代,當時NEC、日立、東芝、富士通和三菱電機等日本電子巨頭攜手出擊,在記憶體晶片領域形成壟斷地位。據業界統計,當時日本企業的全球市占率一度超過5成。然而今日,台積電與三星掌握了全球最先進的製程技術,日本在高階晶片領域幾乎全面缺席。

在全球半導體產業的版圖上,日本曾經是無可爭議的霸主。(資料照,彭博)

在全球半導體產業的版圖上,日本曾經是無可爭議的霸主。(資料照,彭博)

Rapidus成敗 是日本國安任務

進入2000年代,半導體霸權的舞台上,日本幾乎成了旁觀者。台積電專注代工,打下蘋果、輝達等大客戶;三星憑藉記憶體與代工雙線齊進,成為能與台積電匹敵的對手;英特爾雖因製程延宕陷入困境,但仍舉足輕重。相較之下,日本企業逐漸被邊緣化。雖然在材料與設備方面仍不可或缺,但在先進邏輯晶片市場,日本已失去主導權。

正是在這樣的背景下,Rapidus應運而生。2022年,日本政府宣布成立這家新公司,股東陣容幾乎涵蓋國內最具代表性的產業巨頭,包括豐田、Sony、NTT、Kioxia、NEC、三菱 UFJ、Denso和軟銀等企業共同出資,組成所謂的「晶片國家隊」。

日本政府對Rapidus的支持異常慷慨。經產省承諾提供高額補助,這對以財政保守著稱的日本而言,幾乎是前所未有的投資。官方的表態十分明確,這不僅是一場產業復興計畫,更是一項關乎國家安全的任務。隨著中美科技戰白熱化,東京深知若完全依賴台灣與韓國,一旦地緣政治風險惡化,日本可能陷入無晶片可用的危機。

Rapidus的目標也格外引人注目。公司一成立便宣布「要在2027年實現2奈米晶片的量產」。這不僅意味著要趕上台積電與三星的腳步,甚至還要挑戰英特爾的復興計畫。這種「剛出生就要跑」的姿態,立刻引來業界的質疑與嘲諷。

為了落實這一願景,Rapidus選擇在北海道千歲市建廠。這裡不僅土地遼闊、水源充足,涼爽的氣候也適合高耗能的晶片製程。千歲工廠計劃生產電路線寬為2奈米的尖端半導體,預計將用於AI技術和自動駕駛系統。去年12月,Rapidus成為第一家採用極紫外曝光設備的日本公司,對於製造窄電路線寬的晶片至關重要。Rapidus執行長小池淳義曾表示「我們一定能夠在2027年開始大規模生產。這不是一條容易的道路,但我們的目標是提高試生產階段的成品率並確保可靠性。」

,Rapidus的2奈米技術主要來自IBM的授權。(資料照,路透)

,Rapidus的2奈米技術主要來自IBM的授權。(資料照,路透)

技術來源是IBM 跳級進入頂尖製程

但Rapidus並非毫無憑藉。其背後最大的技術來源,是來自IBM的「輸血」,Rapidus的2奈米技術主要來自IBM的授權。早在2021年,IBM就展示過一顆實驗室階段的2奈米原型晶片,雖然還未進入量產,但已代表技術上的可能性。Rapidus與IBM簽署合作協議,獲得技術轉移與專利授權,直接切入最先進的製程節點。某種程度上,Rapidus並非白手起家,而是企圖「跳級」進入頂尖領域。

然而,即使有理想的地點與政府的全力支持,挑戰依然巨大。從極紫外光曝光機到設計軟體,Rapidus幾乎完全仰賴外部供應。更何況,日本在過去二十年裡流失了大批半導體人才,如何在短期內建立一支具備經驗的工程團隊,仍是一個未解難題。

全球競爭之下,Rapidus面對「三座高牆」。要看清Rapidus的挑戰,就必須把目光放到國際舞台。台積電早已規劃在2025年量產2奈米,並在2027年前推進至1.4奈米,在蘋果、輝達和高通等大客戶的支持下,台積電形成了規模與技術的雙重優勢,幾乎無可匹敵。三星正逐步改進其2奈米GAA節點製程,並利用其龐大的記憶體業務作為後盾。英特爾則在新任執行長的帶領下,力拼以18A製程重返領先。

在這三座高牆面前,Rapidus的2027年量產承諾顯得異常大膽。畢竟,即便是擁有數十年量產經驗的巨頭,在推進至2奈米時也要面對良率、成本與供應鏈的多重挑戰。摩根士丹利的報告直言,Rapidus更可能只是在2027年展示少量原型,而非進入真正的商業量產。

全球競爭之下,Rapidus面對「三座高牆」。(資料照,彭博)

全球競爭之下,Rapidus面對「三座高牆」。(資料照,彭博)

季辛格不看好

雖然Rapidus擁有合作夥伴的技術支持,但自身的研發實力仍然有限,與全球領先廠商相比存在明顯落差。更嚴峻的挑戰在於時程壓力,該公司計畫於2025年試產、2027年量產2奈米晶片。對於一間從零起步的企業而言,這樣的進度幾乎是逆天任務。先進製程的突破需要長期且穩定的研發、測試與製造經驗,並非一蹴可幾。

事實上,日本目前大多晶片製造技術仍停留在十多年前的40奈米製程水準。即便Rapidus設下2027年量產2奈米的雄心壯志,但屆時台積電、三星和英特爾都已經朝1.4奈米世代邁進,日本與全球頂尖水準的差距依舊不容忽視。

來自業界的質疑更是毫不留情,日媒曾報導,英特爾前CEO季辛格(Pat Gelsinger)指出,Rapidus需要一些基本的差異化技術,如果他們試圖趕上執行良好的台積電,而沒有一些飛躍的技術能力,「我們認為這是一條非常艱難的道路」。

對於Rapidus被認為未來有機會挑戰台積電,和碩董事長童子賢曾指出,雙方最根本的差距,在於晶圓廠從設置到量產,中間至少需要2年半、3年的時間,且台積電為了單一的2奈米製程廠房,投入的金額高達200億至250億美元,日本政府就算補助新台幣2000億元,也只夠試水溫,很難有所作為。台積電光在台灣就有7座廠區正在營運與興建先進製程,競爭對手如果要彎道超車,難度太大。

對日本而言,Rapidus的存在象徵著一種戰略自主的追求。(資料照,路透)

對日本而言,Rapidus的存在象徵著一種戰略自主的追求。(資料照,路透)

客戶無著落 成敗未定之天

日媒《朝日新聞》報導,觀察半導體產業超過30年的日本機械產業振興協會特任研究員井上弘基表示擔憂,他認為,追求最先進的半導體微縮製程本身已是「過時的思維」,並指出戰術已經發生變化,但日本仍固守「大艦巨砲主義」的思維。井上指出,問題在於一旦進入量產階段,就必須達到數以億計的出貨量,但Rapidus尚未掌握足以消化這些晶片的客戶。當前先進半導體的主要應用領域是智慧型手機與資料中心伺服器晶片,但Rapidus在這些市場上並沒有確立客戶基礎。那麼,Rapidus大量生產的晶片,到底會有誰、又有多少買單呢?

他補充,台積電與三星電子的作法完全不同。這些晶圓代工龍頭在展開先進製程開發前,早已鎖定蘋果、高通和輝達等大客戶的訂單,並與之緊密合作研發。這種模式與Rapidus的方式截然不同。

在全球地緣政治風險日益升高的今天,半導體已不僅僅是商業產品,而是國家安全的基石。對日本而言,Rapidus的存在象徵著一種戰略自主的追求。即便無法與台積電、三星並駕齊驅,至少能保留在先進製程上的技術積累,確保在相關領域不至於完全受制於人。

最理想的情況是奇蹟般成功,Rapidus在2027年順利量產2奈米,讓日本重返半導體舞台。但更現實的可能,是僅部分達標,推出少量原型或特定應用晶片,無法在商業市場形成規模。最悲觀的情境,則是計畫胎死腹中。

無論最終結果如何,Rapidus的挑戰已經改變了日本半導體產業的敘事。它讓人們重新思考,過去二十年日本在全球供應鏈中缺乏存在感的代價,也讓國內產業重新凝聚力量。對日本來說,Rapidus不是單純的一家公司,而是一場國家層級的試驗,檢驗這個曾經的半導體霸主,能否再度踏上世界舞台。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法