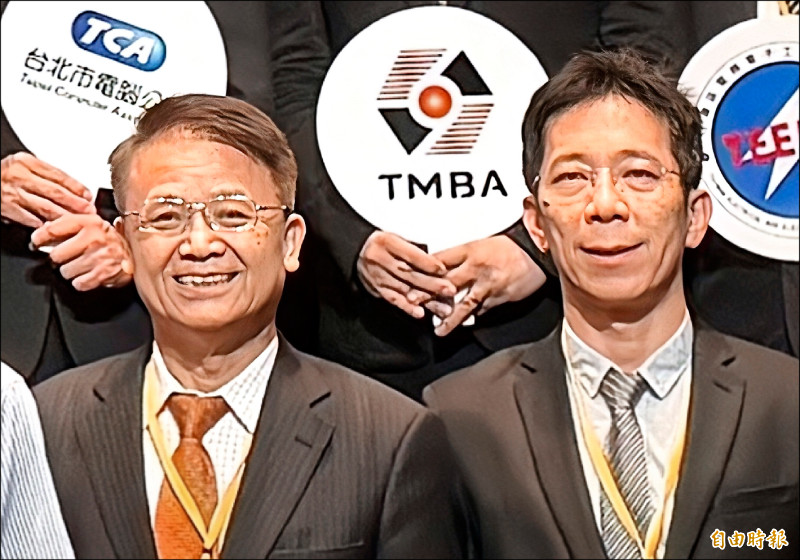

達明營運長黃識忠(右起)、新漢董事長林茂昌昨日共同出席「台灣AI機器人產業大聯盟」成立大會。(記者方韋傑攝)

達明營運長黃識忠(右起)、新漢董事長林茂昌昨日共同出席「台灣AI機器人產業大聯盟」成立大會。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑/台北報導〕人形機器人話題持續升溫,協作機器人廠達明(4585)營運長黃識忠認為,人形機器人這項技術雖在硬體構型上快速突破,但要真正落地仍須克服智慧化與成本兩大門檻。未來3至5年內將可望率先在高附加價值的產線與服務場域看到密集應用,10年之後可望形成如汽車產業般的巨大市場規模。

智慧化、整機成本 仍待克服

黃識忠指出,現階段人形機器人要全面落地,最大的挑戰在於整機成本與智慧程度都還需要達到一定水準,若能克服這兩個瓶頸,預估3至5年內將在少數特定場域看到實質部署,尤其是智慧產線、醫療服務與高端物流等利基型場域,因能支撐新技術成本,將會是早期應用的主戰場。

3至5年內在智慧產線密集應用

展望10年後的市場,黃識忠研判,隨著技術成熟與應用模組清晰化,有望催生類似汽車產業規模的市場體系,但強調未來機器人「不一定要長得像人類才叫人形機器人」,而是將更聚焦實用性,例如整合AI與感測能力的單臂系統、能在複雜場域運作的半擬人裝置,這不僅能大幅降低進場門檻,也有助提升安全性。

新漢功能安全模組 明年放量

工業電腦廠新漢(8234)董事長林茂昌指出,旗下功能安全模組已完成產品封裝設計,目前正由合作客戶進行整合測試與安規驗證。由於全球尚未對功能安全模組強制認證,因此客戶端可先導入應用並視情況補強安規認證程序,預估今年底可出樣、2026年初開始小量交貨,初期每月約落在100至200台之間,待客戶端驗證與需求明確後,2026年下半年正式放量。

在AI整合進度方面,新漢已將輝達第一代AI模型導入自家模組,實現AI決策、運動控制與功能安全「三合一」的整合設計。新漢也正與輝達合作開發第二代AI系統,預期可提供更高階的即時判斷與自主學習能力,未來將擴大應用至人形機器人與機器狗等多種型態的自主設備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法