實支實付醫療險之「副本理賠」變革

實支實付醫療險之「副本理賠」變革

記者王孟倫/專題報導

金管會大幅度改革實支實付醫療險,從7月1日起,副本理賠將正式走入歷史。(資料照)

金管會大幅度改革實支實付醫療險,從7月1日起,副本理賠將正式走入歷史。(資料照)

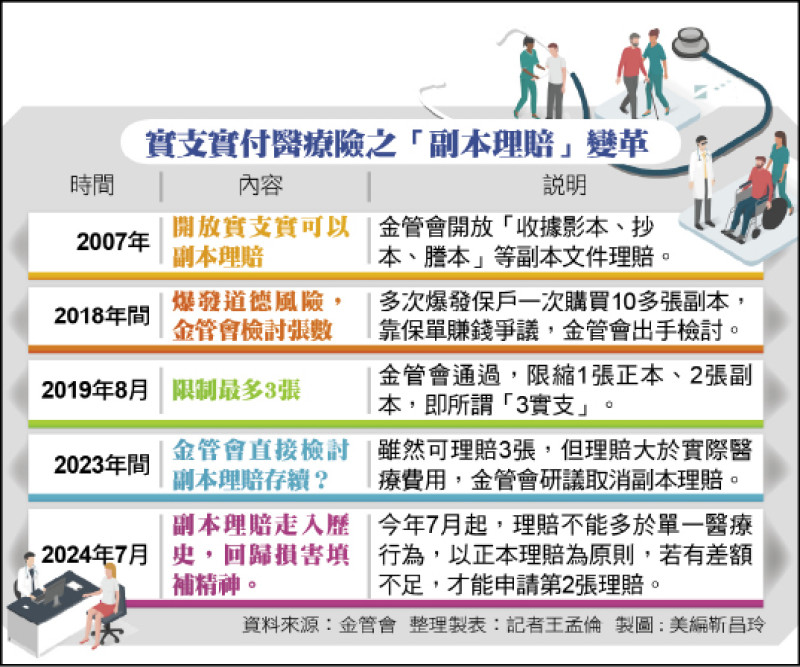

歷經去年下半年的討論,金管會在今年6月27日宣告,從7月1日起,採取三大原則包括:「損害填補原則」(正本理賠)、「差額賠付」及「自行選擇第1家理賠」等,大幅度改革實支實付醫療險,這也代表走過17個年頭的副本理賠,正式走入歷史。

回顧過去,金管會保險局表示,在2007年之前,實支實付醫療險或實支實付意外險,只能採用醫療費用收據「正本」向保險業者申請理賠;不過,有保戶反映希望能夠開放「副本」理賠,以填補醫療費用的支出。因此,金管會修改「人身保險商品審查應注意事項」,從2007年開放副本理賠。

2007年開放副本理賠 2024年關上大門

保經通路主管說明,2007年修正規定,保戶必須在投保時,告知B保險公司,已投保A公司的實支實付型險,而B保險公司也同意核保,只要保戶能提出單一醫療行為之證明副本文件,就可獲得理賠。

然而,在2007年開放副本理賠之後,國內卻屢屢爆發道德風險。例如:保戶一次購買多張實支實付險,而保險公司更未查,結果,領取理賠金額竟是醫療費用的數倍之多。也就是「靠著保單賺錢」之亂象,造成醫療資源浪費以及保險業者損失,讓金管會不得不出手檢討。

靠理賠賺錢 3實支仍亂象不斷

最終,2019年8月金管會下令,實支實付險最多只能買6張,其中,「實支實付醫療險」3張,「實支實付意外險」3張;由於「實支實付醫療險」是市場主力商品,使得業界普遍說法,實支實付險最多買3張的說法,但實際上,若醫療險加上意外險是6張。

不過,由於相關爭議案件不斷,讓金管會決定要二度改革實支實付險問題,直接研議副本理賠之存廢;去年12月起,金管會與產、壽險公會就開始研議實支實付險改革。

損害填補是原則 避免保單套利

難道沒有更好的方法嗎?官員強調,保險制度主要精神,是填補日常生活中因危險所造成的損害,並不是在使被保險人獲取不當得利,也就是要避免「保單套利」。

由於去年12月26日金管會證實,將研擬改革實支實付醫療險,回歸「損害填補」原則。結果消息一出,造成「業界大地震」,當時,在3天內就有五家壽險,火速停售副本理賠、下架或收緊投保政策。

最後,金管會宣布,從7月1日起,實支實付型醫療保險回歸「損害填補原則」,消費者投保實支實付型醫療保險時,須簽署特別提醒事項聲明書,確認瞭解同一次醫療行為,就數個同性質保險商品所獲得理賠金額,合計不得超過實際負擔之醫療費用。

保險局官員表示,在7月1日之前,絕大部分壽險公司實支實付都是採正本理賠(可副本理賠的保單多已下架),保單條款可在配套10月上路前的過渡期,逐步進行修改。

其次,保險局指出,受益人提出理賠申請時,除需檢附醫療費用收據正本外。其中,相關費用若已獲得其他保險商品理賠者,保險公司僅就其他同性質保險商品理賠不足之差額進行賠付。

因此,消費者應認知只能以醫療費用收據正本申請理賠,且各保險公司應就消費者投保需求、適合度及公司之風險承擔能力,決定是否接受消費者投保多張實支實付醫療保險,不得過度承保。

也就是說,金管會並未限制保戶只能買1張實支付險,而是過去可以拿不同家的保單,多家理賠。

比如:某人買3張實支實付,A保險公司的保額上限是8萬元、B跟C公司也是8萬元,而某人的醫療支付是10萬元,過去「3實支」的時代,保戶可以拿1張正本,2張副本分別向A、B、C申請24萬的理賠,以後就只能向A公司申請理賠8萬元,B公司補差額2萬元,合計不能超過10萬元。

簡單說,就是第2張保單進行「差額賠付」而第1張保單的保險公司,得發「差額證明」,讓保戶對於賠不夠的地方,找第2家、第3家進行「差額理賠」。

至於誰是第1家理賠?由於只能正本理賠,由保戶自行決定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法