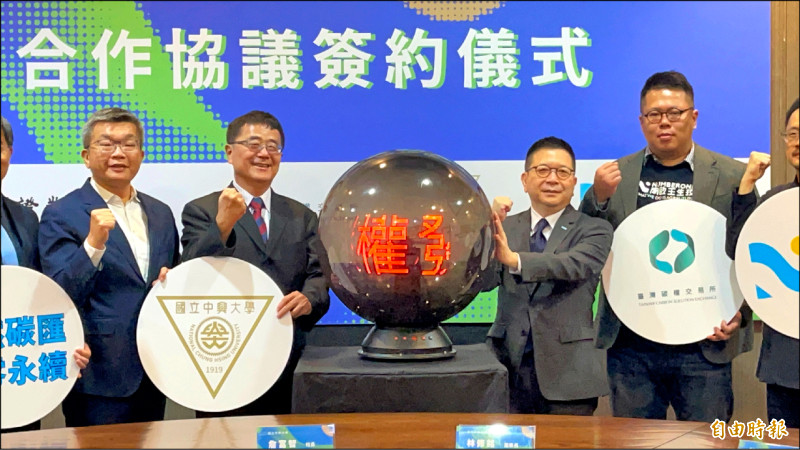

中興大學今年2月時與台灣碳權交易所合作推廣「自然碳匯」,助農民增收入及淨零碳排。(資料照,記者蘇孟娟攝)

中興大學今年2月時與台灣碳權交易所合作推廣「自然碳匯」,助農民增收入及淨零碳排。(資料照,記者蘇孟娟攝)

〔記者歐宇祥/台北報導〕我國以碳費與碳權並行、推進企業減碳。因國際減碳壓力持續,蘋果(Apple)等國際大廠要求供應鏈需採造林、護林等「碳移除」(carbon removal)碳權,企業對自然碳匯的需求越發急迫,已有台灣企業投入國外碳權開發,不過多是以保護現有林地、紅樹林的護林為主;環團質疑「漂綠」,擔憂企業未真正盡到減碳責任。

目前除了碳費費率尚未定案,國內碳權核發標準與執行方式也不明確。綠領產業與學者坦言,受制環團對碳權的疑慮,環境部對碳權核發的態度保守、抗拒,連帶影響國外碳權產品引入;碳交所在去年十二月底上架第一批國外碳權商品後,至今尚未上架第二批。

環團對碳權的疑慮多在於「漂綠」,擔憂企業未盡減碳責任。台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明指出,國際上只要需求方秉持「誠信原則」、購買碳權的目的是為完成減碳目標即可,因此只要品質達標,取得碳權即可代表碳排總量確有減少,不需過度以漂綠眼光看待。尤其台灣產業以製造業為主,更需要國外碳權,應效法日本、歐盟作法,由政府帶頭到國外爭取碳權,對企業有益,並可展現減碳雄心。

台森林碳匯潛力高 政府應加速推動

現今自然碳匯以造林等「綠碳」最為盛行。屏東科技大學森林系名譽教授陳朝圳認為,除減碳功能,森林也有生態保育、水資源涵養等效用,不過企業若想投入造林,需有短則十年、長則五十年的「長期作戰」決心,中間也需持續照護森林,企業需以減碳價值面、而非成本效益思考。

中興大學森林系教授柳婉郁指出,台灣森林碳匯每年的吸碳量約二千萬噸,若鼓勵碳權制度發展,森林碳匯就有機會增加,不過目前台灣的查驗標準極高,比照科學研究進行「每木調查」、推行不易,環境部、農業部應思考政策執行實際面、強化補助等誘因,才能加速推動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法