若ETF有「收益平準金機制」

若ETF有「收益平準金機制」

■魏錫賓

收益平準金是部分ETF基金用來避免因規模變動而影響配息的機制,概念與做法均不複雜,雖然因同一套資金的雙重角色而引起爭議,且說明不易,但嚴格地說,並非對與錯的問題。

ETF同時有初級市場與次級市場。當一般投資人像買賣股票一樣,從流通中的次級市場上以市價買入時,只有權利轉手,不會影響受益人數;但大額投資人另可以在ETF的額度範圍內以當時淨值向發行商買進,此時ETF規模會擴大,受益人總數增加,於是新申購者投入的部分金額,就會被部分ETF分配在收益平準金中。

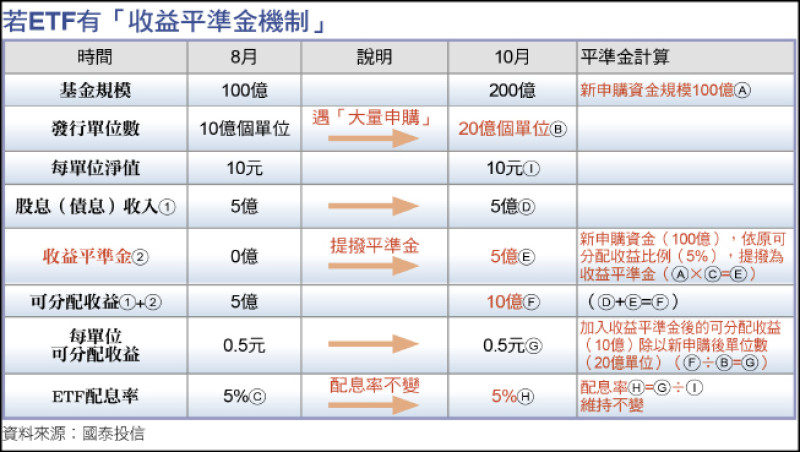

收益平準金設立的初衷就是希望在受益人增多時,不影響舊受益人的權益。以國泰投信在官網上舉的例子說明,若原ETF發行10億個單位,規模100億元,現在因收到股息而決定提撥5億元配息,亦即每單位可分配0.5元。然而因參與一般ETF配息的最後申購日為除息交易日之前一個營業日,如果市場狀況不錯,除息前一日突然有大量新申購人,增加申購10億個單位,使規模增至200億元,則原來提撥的5億元配息,將只夠配給每個單位0.25元。為了維持0.5元,於是有收益平準金的機制。

雖然投資人的總資產包括留存在ETF中及配息取得的價值二部分,即使沒有配出來,也會留在ETF中繼續投資,使淨值增加,理論上不影響受益人的權益;但原預期能配0.5元的部分舊受益人,可能會覺得不公平、不符自己的投資想像,因此就有收益平準金的設立,從新受益人投入的資金中,提撥部分做為配息使用,使新舊受益人在該期均能配到0.5元。

ETF加入收益平準金機制,可避免因為市場資金湧進,而使配息金額遭到稀釋。對投資人來說,確似是有部分本金被拿去配息,但從發行ETF之投信公司的角度看則公平且合理。

避免配息遭稀釋 收益平準金是有效機制

既然收益平準金的規劃只是平衡新舊受益人的條件,為何演變成有藉收益平準金提高配息的疑慮?國泰投信董事長張錫認為是「誤傳」,他強調收益平準金只是會計帳的處理方式,不影響原來受益人的權益。在正常情形下,也不會因此提高或降低該ETF未來的配息。尤其是部分ETF改為季配、月配後,其投資的成分股一年可能只除息一次,所以要穩定ETF配息,收益平準金是適當的好機制。

目前擔任投信投顧公會理事長的元大投信董事長劉宗聖也強調是會計問題,收益平準金是防配息稀釋的有效機制;投信業者可以把除權息季節領到的息搭配平準金分次配發,使新舊受益人都能滿足投資的預期;不過,他認同主管機關保護投資人希望設定一般原則及進一步透明化的理由,因此可從訂出ETF配息時,用到股息收入、資本利得、平準金的順序,以及使用平準金時機、比例原則等規範著手,並讓投資人清楚瞭解,然後自己判斷要不要投資。

ETF配息後淨值減少,配得多減得多、配得少減得少,受益人當下的總資產不會因此而改變,但設收益平準金確較能滿足有領息需求的投資人,不必賣股就有穩定收入,心理面或許會覺得比較踏實。

ETF穩定配息 仍依賴投資操作能力

其實不管有沒有平準金的設置,ETF只要有新申購人、有配息,就會用到部分本金。即使未設置平準金,某ETF都以股息收入配息,假設明天是除息交易日,今日新申購的投資人,明日可享的配息與舊投資人相同,即使整體來看,ETF未用到本金,但對該新申購人而言,才一天的時間,配回的當然是自己投入的本金。

收益平準金機制能夠避免配息一時被稀釋,似較能滿足想要穩定領息的投資人,可是不配出去的資金,ETF可以拿來再投資,或許反而能提高未來的配息能力;對長期投資人來說,平準金的爭議,即使不是假議題,比較多是屬於適不適合,而非對不對的問題。更重要的是:ETF的配息能力,更受經濟狀況、操作能力等其他因素影響,還有其他更值得重視的面向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法