投審會每年核備核准對外投資金額

投審會每年核備核准對外投資金額

■魏錫賓

半導體的製造上升至國安層級,歐美日政府都提出豐厚條件,吸引台積電(2330)前往設廠,攪動企業布局。由半導體龍頭帶動的產業供應鏈移動,與傳統供應鏈的自然形成,雖有不同,但是更進一步確立非中供應鏈的茁壯,在經濟發展過程中,是無法避免的趨勢。

企業競爭有不同的策略思考,美國管理學者波特(Michael E. Porter)整合企業競爭因素,提出低成本、鎖定目標顧客的集中化,以及產品服務及形象等差異化的三大策略。能夠在競爭中勝出的企業,通常擁有多項特質形成優勢;對於中間商或代工廠而言,因毛利較低,成本常是贏過對手、賺取利潤的關鍵要素。

過去傳統產業為了降低賦稅的不利影響,而積極尋找人力、土地充沛的海外低成本生產基地,除了前往中國之外,也很早就開始在東南亞設廠。在台商數量較多的越南,紡織業早具完整的供應鏈,有居中上游生產人造纖維、加工絲的福懋(1434)、遠東新(1402),中游織布業的儒鴻(1476)、旭榮,以及下游成衣、服飾、鞋類及其他使用到紡織製成品的儒鴻、聚陽(1477)、年興(1451)、達新(1315)、寶成(9904)、豐泰(9910)、百和(9938)等。

整合全球生產基地 搶攻歐美市場最佳選擇

另一台商聚集的泰國,則因諸多品牌車廠在當地設有生產基地,而形成汽機車零組件廠的群聚,包括有東元(1504)、帝寶(6605)、堤維西(1522)等整合電汽系統、車燈的廠商,生產輪胎的正新(2105)、華豐(2109)、汽車內裝的全興、汽車中空成型件及汽車冷氣濾網的大億金茂(8107)、動力系統零件的宇隆(2233),以及車用電子的光寶科(2301)、怡利電(2497)等。

越、泰這二大東南亞台商聚集地,吸引超過1,500件台商投資案,反映了過去企業海外設廠的主要考量因素,若非要搶當地市場,就是為了降低成本或融入全球產業供應鏈中。隨著美中貿易戰後,國際企業在中國生產的鬆動,以及中國人力、土地及執法不確定等有形無形成本的提高,台商移出中國或重新整合分散全球的生產基地,已是贏得歐美市場的必要策略選擇。

台積電至歐美國家設廠,除了接近市場的合理商業考量之外,也開啟了政策引導的新模式。美中貿易戰後的對抗態勢愈趨明顯,科技供應鏈充滿了不確定性,在政策引導下,國安因素成企業經營的重大變數,彈性或備援供應鏈的塑造,加速非中供應鏈的茁壯。

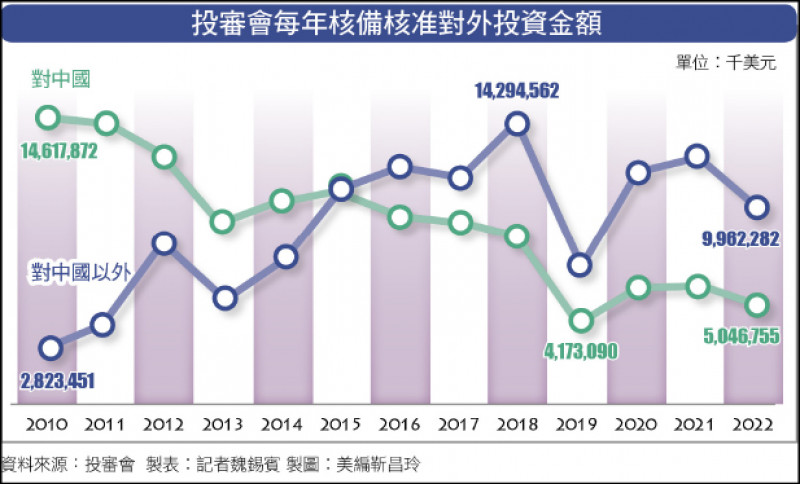

中國引資高峰期已過 台企對外投資空間更廣

根據經濟合作暨發展組織(OECD)統計,2022年全球直接投資(FDI)流入金額接近1.3兆美元(約新台幣40兆元),較前一年下降約23%,其中美國吸引最多投資,金額達3,184億美元,占了25%左右;中國為第2位,有1,802億美元,較前一年大減約1,640億元,少了近48%。每年FDI的金額常因當年重大投資的案件而有巨幅的波動,中國雖仍是全球招商大國,但不少來自於企業盈餘的再投資,而從過去20年的資料可以發現,其引資高峰期應該已經過去。

民主國家的企業雖有選擇地點的自由,但政策是決策的限制條件,因此企業經營者不能不關注政治走向。台灣企業近幾年的對外投資,與全球趨勢有類似的面貌,中國之外,空間更廣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法