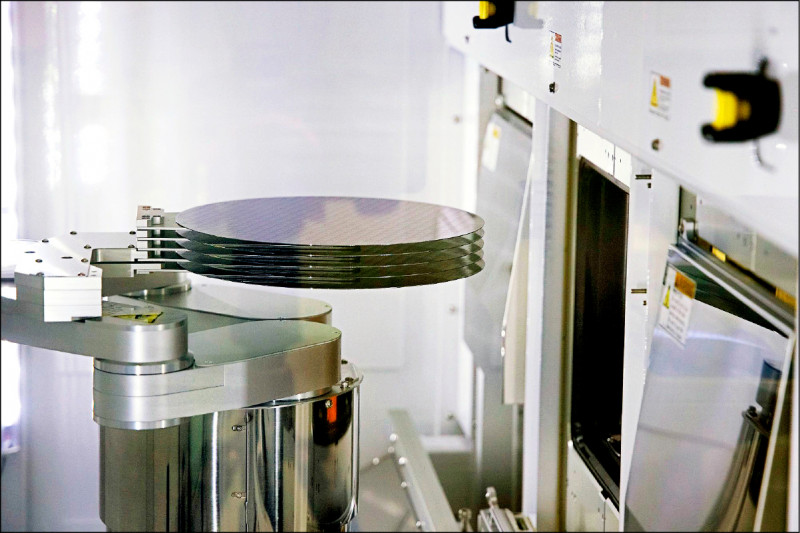

各主要國家紛祭出補助與獎勵方案,企圖在地生產製造比例提高。圖為格羅方德德國廠。(彭博)

各主要國家紛祭出補助與獎勵方案,企圖在地生產製造比例提高。圖為格羅方德德國廠。(彭博)

記者洪友芳/專題報導

台積電海外投資設廠 恐稀釋獲利

半導體生產製造早已往亞洲集中,其中台灣更是重中之重。不過美國、歐洲與日本各主要國家紛祭出補助與獎勵方案,帶動投資建廠熱潮,使在地生產製造比例提高,台積電(2330)擴大美國投資、在日本與台灣持續建廠,市場看好供應鏈接單商機,卻認為海外投資設廠成本高恐稀釋台積電獲利。

工研院產科國際所統計,截自2021年為止,全球共有452座晶圓廠,其中以昔日半導體大國日本達112座排名第1,台灣共達76座排名第2,美國包括加拿大達72座位居第3;地緣政治崛起帶動在地生產製造盛行,估計2022至2025年晶圓廠加速投資興建,全球將再增加41座晶圓廠,以擴建12吋廠為主,雖大多數仍坐落於亞洲包括台灣、南韓、中國與日本等,但美國將建9座廠居最多。

避免地緣政治風險 各國積極建立自主供應鏈

工研院產國際所研究總監楊瑞臨指出,半導體生產製造早已往亞洲集中。其中晶圓代工亞洲佔比達9成以上,主要生產地是台灣、南韓與中國,新加坡與印度將有未來發展潛力;台灣供應鏈完整,長久以來,全球電子產品享受台灣提供高性價比的晶片,但地緣政治、疫情與車用晶片荒,加上今年烏俄戰爭、中國清零政策、美國眾議院議長裴洛西裴訪台的潛在危機,為了降低風險與疑慮,衝擊各國建立自主供應鏈更為殷切。

30多年前,美國半導體在地生產製造佔全球產能達40%,目前僅降到佔10%。美國兩年前喊出重返製造,企圖就近掌握半導體供應鏈與產能,也企圖改變全球產業分工模式。楊瑞臨認為,這是買保險的概念,透過晶片法案政策降低風險;但他坦言,「美國、日本與歐洲推動在地生產製造,其實是逆勢而行」,能不能達成目標還有待時間觀察。

台灣工程師隨傳隨到 歐美日建廠成本高

半導體業普遍認為,歐美日建廠與生產成本皆高,在地生產製造成功可能性低,因晶圓廠24小時運轉生產,台灣工程師刻苦耐勞,將工作擺第一。以晶圓廠設備跳電或故障為例,即使三更半夜,設備工程師接到電話通知,馬上就會趕到公司處理,效率非常高。但在美國就不同,設備工程師重個人生活品質,需要等到隔天上班才慢慢處理,台灣半導體業從業人員隨傳隨到的工作文化,對成本是一大降低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法