我國銀行對香港獲利及曝險狀況比較

我國銀行對香港獲利及曝險狀況比較

去年稅前盈餘 較2019年減少41%

香港恆生指數從今年高點至上週五為止,累計下跌十三.七%,並淪為「亞股後段班」。(彭博資料照)

香港恆生指數從今年高點至上週五為止,累計下跌十三.七%,並淪為「亞股後段班」。(彭博資料照)

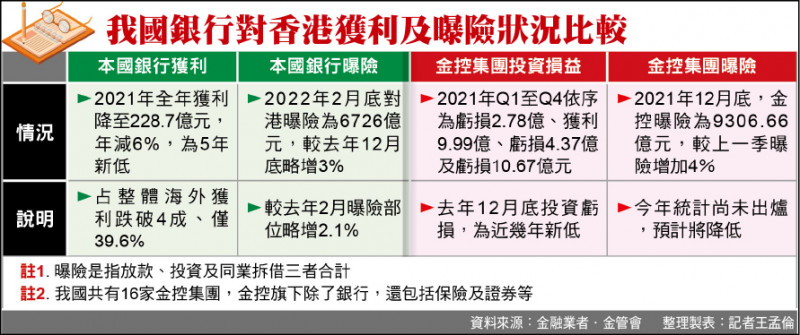

〔記者王孟倫/台北報導〕香港恆生指數從今年高點至上週五(二十五日)為止,累計下跌十三.七%,並淪為「亞股後段班」。由於反送中運動、港版國安法通過後,香港政經風險持續攀升,而本國銀行對香港「獲利」也呈現減少趨勢,去年獲利更創五年新低。

香港在二○二○年六月通過港版國安法後,亞洲金融中心地位受到衝擊,近期又深受疫情及美國上市的中國概念股恐下市等諸多利空,三月中旬港股一度大跌,之後雖然回漲,但上週五又跌五百多點;若從二月十七日今年高點的二萬四七九二點計算,跌幅達十三.七%。

去年12月底 金控不賺反虧10.6億

面對香港不斷攀升的政經風險,檢視本國銀行在香港經營狀況,發現獲利情況已大不如前;根據統計,國銀香港分支機構去年全年稅前盈餘僅二二八.七億元,不僅較二○二○年減少六%,較二○一九年的減幅更達四十一.三%,獲利為二○一七年以來新低。

至於金控集團(含銀行、保險及證券)投資香港情況,根據統計,去年十二月底不賺反虧損十.六七億元,是近幾年來虧損最嚴重一年;而港股去年全年也跌掉十四.八六%。

對港曝險 2月較去年底略增3%

就國銀對香港「曝險部位」(放款、投資及同業拆借)來看,今年二月底為六七二六億元,較去年十二月底六五二一億元,略增三%,曝險部位並未出現減少。

至於金控集團部分,去年十二月底對香港曝險部位為九三○六.六六億元,較上一季增加四%、也較前年同期略增一.九%。

不過,既然獲利減少,而風險攀升,為何國銀及金控對港曝險未出現下滑?民營國銀主管表示,相關統計是以「季」為單位,等到三月數字出爐,才會更精確反映曝險狀況。

金控業者則說,曝險部位是「淨放款」、「淨投資」及「同業拆借」三結構組成,其中,淨放款是扣除增提呆帳準備金;基於風險考量,去年上半年業者對港放款大舉增提呆帳準備,也就是提前因應風險,使得去年下半年及今年以來曝險部位,尚未見下滑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法