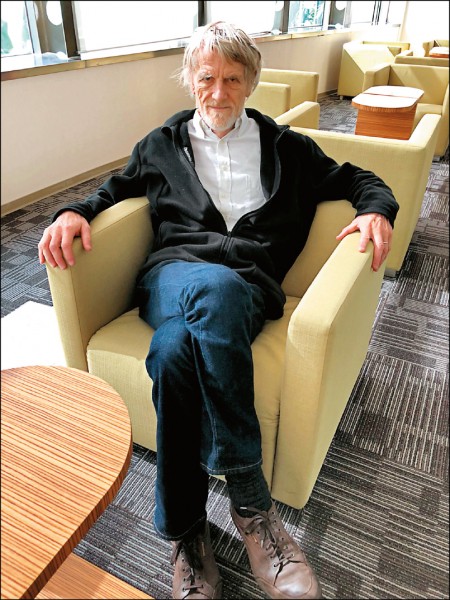

范.帕雷斯推動基本收入。(記者魏錫賓攝)

記者魏錫賓/專訪

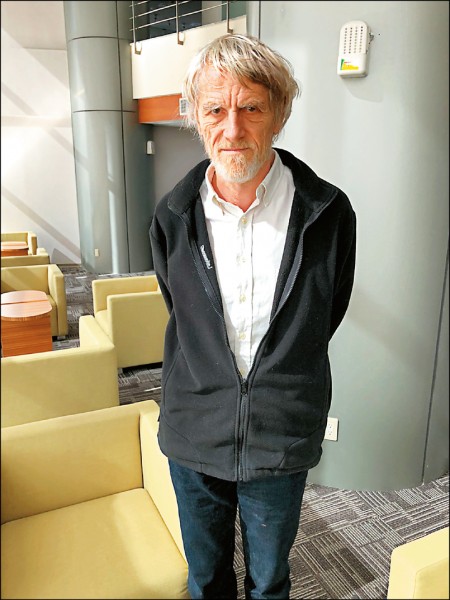

范.帕雷斯強調,全面推行基本收入政策將改變勞動及經濟面貌,只要妥適安排,也不會受財務阻礙。 (記者魏錫賓攝)

范.帕雷斯表示,像美國高收入國家,基本收入不是只為了促進成長,而是使社會更公平運作。(記者魏錫賓攝)

政府無條件每個月發給每一個人一筆錢?這不只是哲學家的想像,北歐國家芬蘭已開始實驗, 2017年1月開始的2年實驗期,隨機選取的2,000位參與者每月可無條件領取560歐元的「基本收入」(Basic Income)。這一理念的背後意義是什麼?做為推動基本收入的靈魂人物之一,范.帕雷斯(Philippe van Parijs)以專著「基本收入:建設自由社會與健全經濟的基進方案」詳解推動方案,他在接受本報專訪時強調,全面推行基本收入政策將改變勞動及經濟面貌,只要妥適安排,也不會受財務阻礙。

問:我們就從最根本的問題開始,你個人如何定義基本收入?

答:觀念非常簡單,「基本收入」就是某一個國家所有的合法住民都能領取的所得。它有幾個特徵: 1.完全「無條件」(Unconditional),也就是針對每一個人,不論獨居或與家人同住、年齡高低、性別、種族,每個人都能領取,而且是發給個人;2.「普遍的」(Universal),不論薪資高低、財產多寡都能領取;3. 不用負擔任何義務,不管是否有工作,像在家照顧小孩、自營事業、學生、義工,都能領取。所以,基本收入就是無條件支付給社會所有人的所得。

問:「基本收入」政策代表巨額支出,大家可能會擔心財源問題,你如何說服一般人基本收入在經濟上可行,且不受財政阻礙?

答:我們無法簡單地下結論說「政府付得起基本收入」,因為這與基本收入的標準(高低)有關,且取決於它替代了那些救濟措施,也就是要考慮在創造基本收入後,那些福利政策可以取消。譬如:若設定基本收入為每人GDP(國內生產毛額)的10分之1,基本上政府預算是夠的,錢就在那裡,只是分配應用的問題。因此,在確定基本收入的高低後,我們應立即檢討預算分配的問題,資金大部分可來自2個地方,1是取消或降低現有的福利,譬如:勞工福利、退休金不要那麼多,原給弱勢的社會福利降一些等,2是重新調整稅賦制度,在所得稅中原有免稅額、扣除額,或一定薪資以上才需要扣稅,既然每人都有基本收入,這些都能適度調整,也可對高資產者課較高稅率。

問:你剛提出每人GDP之10%建議,但在你的書中建議以每人GDP的25%為基本收入的發放標準,為何選擇這個數字?台灣中央政府總預算不過是GDP的十幾個百分比,基本收入即使訂為10%,也是很大的財政負擔。

答:書中所訂的25%,並非什麼秘密數字,只是一個目標,並非要一步達成,因此,短期應該思考可行的方案,若以每人GDP的10%開始,就像我剛剛提到的,基本收入發放後,政府能夠減少一些支出,而因個人所得稅免稅額等也可以相應調整,政府稅收會增加,因此,並不像一般想像那麼難以達成,且基本收入只是希望未來的分配能夠公平一些,核心概念並非從某人身上拿走一些,然後分配給其他人,應可與大眾好好溝通得到支持。

問:在如美國如此強調資本主義、自由競爭的國家,基本收入的政策有可能實現嗎?

答:資本主義社會有助於基本收入的實現,因為基本收入要有資金來源,在資本主義國家,經濟發展較自由,更有提供基本收入的本錢。基本收入並非要毀掉或取代資本主義,它希望資本主義使人獲得自由,而非奴隸人民。有些人不需工作,就有大筆收入,有些人全職又兼差工作,甚至沒有假日,卻僅有微薄薪水,連養活家人都很困難,這樣公平嗎?發給基本收入是希望將被工作壓迫的人生還給個人,這是所有人應得的,在美國這樣的資本主義國家,基本收入的觀念也受到認同,像臉書(FB)創辦人札克柏格(Mark Zuckerberg)就贊同普遍性基本收入措施。

問:很多人相信,要怎麼收穫就要先怎麼栽,也就是勤奮的人應可得較好的報酬,發放給每個人基本收入,似乎與這樣的觀念背道而馳?

答:有幾點觀念要再澄清,首先,即使每個人都有基本收入,但你努力工作時,依然會有額外收入,所以個人之間還是會有落差;第二,基本收入將使無聊工作的薪資補償提高:也就是工作間的薪資差異將有變化。有些工作有趣又高薪,有能力的人能夠爭取勝任,但有些工作,像重覆的生產線工作、清潔工作,辛苦、無聊且低薪,一旦有了基本收入,願意從事這些工作的人可能變少,性質較差的工作薪資將會提高。所以,不會因有基本收入,每個人就都在家裡看電視,反而是會使薪資的結構較公平。且使人有更多時間為社會工作、從事更多元的職務、為自己的興趣而工作。整體而言,就是進步。

問:談到基本收入時,給人自由選擇工作的機會是相當關鍵的觀念,這產生另一個問題,若因基本收入而給每個人有更多選擇機會,當大家想要從事的工作與社會經濟所需的人力不搭配時,應如何處理?譬如大家都想當記者、作家,或是沒人願意從事某些工作?

答:假設我們最初先設定基本收入為每人GDP的10%,代表還有90%可以用來吸引人從事所得較高的行業,就能反映社會經濟之所需,畢竟還有90%的經濟誘因。在另一方面,對社會來說,任一企業的經理人員需要發現樂意工作且有能力的員工,才會有效率,對社會整體亦是如此,控制或壓迫某些人去做某些工作,一定更沒效率,做自己想做的工作才會做得好,才會有效率。基本收入只是給大家一定程度的機會及自由,經濟力量依然可以發揮作用。

問:所以你認為一個人選擇喜歡的工作比選擇高薪的工作,可以發揮更大效率?

答:自由選擇工作的好處,不僅在效率的提高,而且有其他好處,譬如可以維持身心獲得均衡的健康,不會浪費社會醫療資源。在歐洲有一家大型連鎖藥局老闆支持基本收入政策,還主張基本收入應有1,000歐元(相當高),如此大家選擇工作不會是只為了賺錢,而是喜歡那個工作,工作對個人就有了意義。「自由」成為生產的重要因素,是促進效率的關鍵。

問:全球有一些基本收入的試驗方案,如果我們想做,應該如何選擇區域及範圍?

答:目前確實有一些實驗,像芬蘭已經在做,加拿大、法國也在規劃,通常是先找一些人做樣本,給他們基本收入,二或三年後再比較他們的行為與一般類似條件的人、次團體間的差異,但這些實驗有幾個限制,第一是時間太短,恐能下定論,譬如芬蘭僅2年,第二是很難隔離環境,實驗人數通常只占勞動市場一小部分,無法顯示真正的影響。譬如:婦女在基本收入政策中,通常受益較大,有些原薪資不高的婦女可能選擇退出職場,部分工作找不到員工,可能提高薪水,但在實驗時,因為樣本小,不會發現這種效果。芬蘭的實驗,也只是針對已領取社會救助的族群,再隨機抽取2,000人,很難看出真正的效果,且參與實驗的人又曝露在社會中,容易受記者騷擾,對實驗有干擾作用,難以發現確定的結果。

問:若經濟上可行,基本收入可能的經濟衝擊為何?

答:沒有統一的答案。在一個貧困鄉村,基本收入給居民消費能力,透過購買能力的提升,拉升了經濟。像台灣這樣的國家,有了基本收入的經濟安全保障,年輕人的創意可能更能發揮;而像美國等更高收入國家,基本收入不是只為了促進成長,而是使社會更公平運作,增加全體社會的福利,不僅於著眼在經濟。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法