馬來西亞憑藉其地緣政治的優勢,以及在封裝測試供應鏈的厚實基礎,近年逐漸在半導體全球供應鏈中崛起。(資料照,彭博)

馬來西亞憑藉其地緣政治的優勢,以及在封裝測試供應鏈的厚實基礎,近年逐漸在半導體全球供應鏈中崛起。(資料照,彭博)

「檳城」被稱為「東方矽谷」

〔財經頻道/綜合報導〕新加坡《亞洲新聞台》(CNA)先前報導,馬來西亞「檳城」(Penang)曾被稱為「東方矽谷」,目前正尋求重新奪回這一頭銜。馬來西亞的《國家半導體策略》(NSS)明確提出將「檳城升級為亞洲晶片研發與製造樞紐」。檳城希望利用前端晶片製造供應鏈,為國家至2030年吸引價值1150億美元的投資目標做出貢獻。

馬來西亞目前是全球「第六大」半導體出口國,主要專注於後端業務。該國佔據了全球組裝、測試和封裝市場的13%。2023年,馬來西亞半導體出口額也超過1200億美元,成為美國最大的晶片組裝品進口來源國。

位於馬來西亞半島西北海岸的「檳城」,已擁有超過350家跨國公司,40多年來更大力發展半導體產業。1972年,自英特爾(Intel)在檳城設立海外首廠以來,當地已逐步發展成完整的半導體生態系,如今,這片土地聚集了超過50家晶片工廠,包括AMD、英飛凌、美光、日月光投控等國際知名企業,不僅帶動製造聚落的形成,也培育出大量本地技術人才。

檳城州首席部長曹觀友於2024年受訪時,對該州的科技業持樂觀態度,並預計在不久的將來會有更多的投資,他說「現在是時候展望未來50年了。檳城將引領全國向價值鏈上游邁進。」他補充說,該州將從「中國+1」戰略中獲益最多,該戰略允許在中國生產的企業也在另一個國家開展業務。他指出,隨著美國和中國在半導體智慧財產權和製造業方面的競爭日益激烈,檳城收到了更多尋求投資的科技公司的諮詢。

在全球半導體版圖中,台灣向來是難以撼動的霸主。台積電一家公司就佔據全球9成以上先進製程晶片的產能,護國神山成為國際政經話題中的戰略焦點。然而,隨著美中科技戰的持續,供應鏈分散化的趨勢愈加明顯,東南亞的馬來西亞檳城正悄然成為新焦點。這座以美食與文化聞名的小島,如今因半導體而再度走上世界舞台。

檳城能否真的挑戰台灣的半導體地位?抑或只是補位者,承擔供應鏈的次要角色?在台灣高度專精的先進製程與檳城崛起的封測產能之間,隱藏著一場全球半導體產業的新賽局。

馬來西亞在檳城峇六拜建立了自由貿易區,吸引外資進駐。(資料照,彭博)

馬來西亞在檳城峇六拜建立了自由貿易區,吸引外資進駐。(資料照,彭博)

博通CEO陳福陽 出身檳城

位在檳城的峇六拜(Bayan Lepas)自由工業區,這片曾經是稻田與漁村的土地,如今已成為全球半導體後段製程的重要基地。1970年代起,馬來西亞政府為了吸引外資,設立這片工業區,成功引進惠普與英特爾等跨國企業。自此,檳城逐漸累積出完整的電子產業基礎,並在封裝與測試領域取得全球領先的地位。

《紐約時報》曾報導,東南亞在南海的戰略地位,以及與中國和美國的長期經濟聯繫,使其成為一個頗具吸引力的創業之地。雖然泰國和越南等國家也積極吸引半導體公司擴張,並提供稅收優惠和其他優惠政策,不過馬來西亞有個「先行優勢」。就是1970年代時就抓住了科技浪潮帶來的機會,在檳城峇六拜建立了自由貿易區,除了提供外資特定免稅專案外,也修建了工業園區、倉庫及道路,使國際大廠紛紛進駐。

通訊晶片大廠博通(Broadcom)執行長陳福陽(Hock Tan)就出身檳城華人地區,此外,英特爾(Intel)、日本半導體廠瑞薩(Renesas)、德國車用晶片大廠英飛凌(Infineon)、美國記憶體大廠美光(Micron)、歐洲印刷電路板和封裝載板廠奧特斯(AT&S)、德國車用零配件大廠博世(Bosch)、美國半導體設備供應商科林研發(Lam Research)、硬碟大廠威騰電子(Western Digital)等,都積極擴大布局檳城和居林(Kulim)兩地。

馬來西亞政府對半導體產業的態度前所未有地積極。2024 年推出的「國家半導體戰略」明確設定目標,要把馬來西亞推向全球半導體強國。為此,政府承諾提供稅收優惠、補助計劃,並積極引進國際合作。例如與英國安謀Arm的合作,意在強化本地的晶片設計能力,擺脫「只能做封測」的既有印象。

另外,廉價勞動力、大量英語人口和穩定的政府也是馬來西亞一大吸引力。奧特斯執行長格斯登美爾( Andreas Gerstenmayer)曾指出「他們(馬來西亞)非常了解半導體產業的需求」,並表示「而且他們在大學、教育、勞動力、供應鏈等方面都擁有完善的生態系統。」而政府的支持是另一個吸引人的地方。

近年來,馬來西亞也與新加坡合作推動「柔新經濟特區」,將半導體列為核心產業,期望結合兩國優勢,吸引外資與高階人才進駐,並推動技術升級。同時,馬來西亞也正與泰國、印尼等國洽談,籌組區域性的晶片聯盟,目標是在東南亞建立具自給能力的半導體供應鏈。

2024年英飛凌斥資70億歐元在馬來西亞開設新廠。(資料照,彭博)

2024年英飛凌斥資70億歐元在馬來西亞開設新廠。(資料照,彭博)

從下游封測轉向IC設計

長期以來,馬來西亞的半導體產業主要集中在下游封測環節,如今正努力轉型,不僅希望成為全球晶片製造重鎮,也積極向上游「晶片設計」領域拓展,將發展重點放在培育晶片設計人才上,目標讓馬國在半導體產業的定位從「馬來西亞製造」(Made in Malaysia)轉向「馬來西亞創造(Made by Malaysia)」。

2024年8月,馬來西亞政府在雪蘭莪州打造東南亞最大的IC設計園區正式開幕,可容納約400位IC設計工程師,成為該國提升半導體產業價值鏈、向價值鏈上游邁進之里程碑。雪蘭莪州資訊科技暨數位經濟機構(SIDEC)首席執行長楊凱斌(Yong Kai Ping)表示,該園區預計將為馬來西亞帶來5億至10億令吉的經濟效益。

有多家本地和外國半導體設計公司簽約進駐該園區,許多公司獲得3年內免租金和免水電費的優惠,並獲得聘雇與培訓方面的支援。馬來西亞政府也投入2.5億美元,取得晶片大廠Arm的先進晶片設計藍圖,預計10年內培育1萬名IC設計工程師,展現企圖心。

此外,2024年底,馬來西亞首相安華宣布設立,推動「檳城州矽設計@5km+」計劃。此計劃旨在利用檳城在封測領域的優勢,打造一個完整的IC設計和製造生態系統,進一步提升檳城在全球半導體市場中的地位。

除了吸引國際企業入駐外,馬來西亞政府還積極推動本土企業發展,支持本地創業公司在IC設計領域的創新與發展。這些本土創業公司可以利用檳城和雪蘭莪州的IC設計園區,獲得技術支持、資金援助及市場推廣等資源,幫助他們迅速崛起。

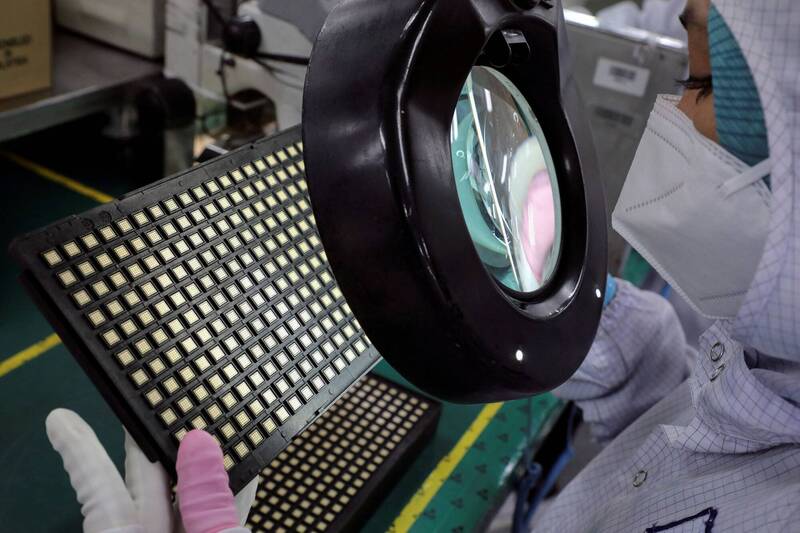

馬來西亞一名技術人員正檢查半導體晶片。(資料照,路透)

馬來西亞一名技術人員正檢查半導體晶片。(資料照,路透)

封測與低階晶片具成本優勢

與馬來西亞相比,台灣在半導體產業的地位可謂牢不可破。以晶圓代工巨頭台積電為例,其領先全球的製程技術,從5奈米到3奈米,乃至即將投入量產的2奈米製程,都是難以匹敵的核心競爭力。這種優勢不僅來自長期技術積累,也源自完整的供應鏈和高密度的產業集群效應。

檳城若要挑戰,需跨越幾道難以逾越的障礙。首先是技術門檻,台灣半導體企業在晶圓代工上積累了三十年以上的經驗,從曝光設備、材料選擇到量產控制,每一個環節都極其複雜。檳城若要複製這套系統,不僅需要龐大資本,更需要全球頂尖人才。其次是產業集群的深度,台灣的IC設計、封裝測試、材料供應商、設備製造商密集集中,形成完整生態系統,而檳城在高端研發環節仍然薄弱。

馬來西亞發展半導體的時間與台灣相近,但在技術層面仍與台灣存在明顯差距,也尚未形成自主研發能力。隨著人工智慧浪潮興起,台灣在半導體領域處於領先地位,而馬來西亞長期以終端消費產品製造為主,因此若要跟上AI產業的發展步伐,就必須向前端的IC設計環節拓展。

然而,挑戰也帶來機會。檳城在封裝測試、中低階晶片生產方面仍具有成本與靈活性的優勢,這使得它在特定市場中能夠與台灣形成互補而非單純競爭。例如,台灣企業可以將部分封裝測試或中低階產品委託檳城生產,降低成本,同時保持高端製程競爭力。這種合作模式,使檳城在半導體產業中仍能站穩腳跟,並逐步向高階技術靠攏。

馬來西亞檳城峇六拜自由工業區的日月光工廠。(資料照,彭博)

馬來西亞檳城峇六拜自由工業區的日月光工廠。(資料照,彭博)

基礎設施 能源供應仍不足

然而,機遇之下也隱含著各種挑戰與不足,成為馬來西亞半導體產業持續升級的絆腳石。首要難題在於「高端人才流失」,這是該國半導體產業的核心缺陷。半導體產業需要大量工程師與研發人員,雖然馬來西亞每年培養不少畢業生,但能直接投入高階製程與設計的人才比例有限。更棘手的是,本地許多優秀工程師往往選擇到新加坡等鄰國提供更為優惠之薪酬待遇、更先進的研發環境發展,造成「人才外流」。

此外,雖然馬來西亞積極吸引外資,但在基礎設施、物流效率以及能源供應穩定性方面仍存在不足,成為投資環境的弱點。特別是在偏遠地區,電力不穩、道路老舊及網路連線不佳,對半導體工廠的高效運作造成了直接挑戰,能在未來支撐更大規模、耗能更高的製程,仍是疑問。

半導體產業並非僅靠技術與資本就能決定勝負,全球供應鏈和地緣政治因素也起著決定性作用。近年來,美中科技競爭愈演愈烈,供應鏈重組成為必然趨勢。台灣的半導體在全球供應鏈中占據核心地位,使其成為國際政治博弈的焦點。而檳城作為東南亞重要製造基地,也在此波浪潮中尋找自身定位。

未來五到十年,檳城的半導體產業可能呈現兩種發展路徑。其一是繼續在中低階製程、封裝測試領域深耕,保持成本優勢和市場靈活性。其二是大膽投入研發與高端製程技術,嘗試向先進半導體領域延伸,但這條道路風險極高,需要龐大資金、國際人才以及長期政策支持。

從全球市場趨勢來看,半導體需求仍將持續增長,尤其是人工智慧、物聯網與電動車等新興領域,對中低階晶片和封裝測試的需求將進一步擴大。檳城若能抓住這一機會,逐步提升技術水平,形成區域半導體中心的地位,將為馬來西亞帶來長期經濟效益。同時,它也能在全球供應鏈中扮演重要角色。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法