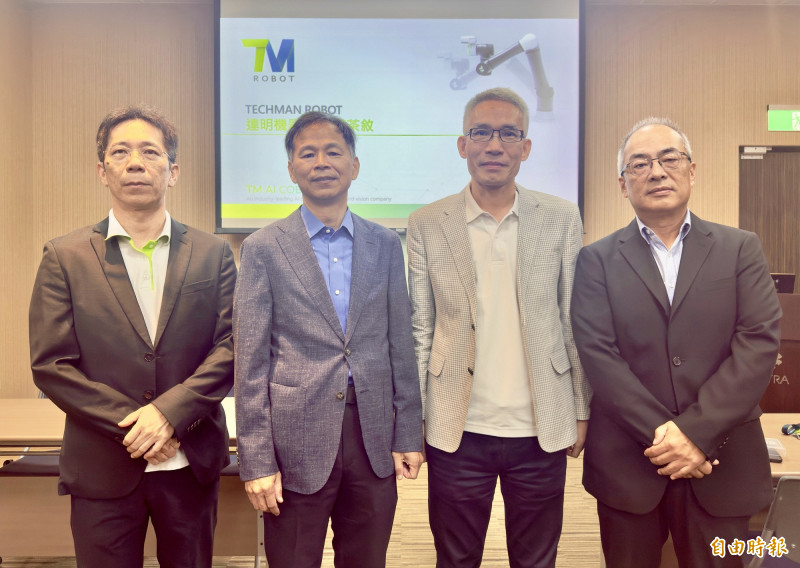

達明財務長王偉霖(右起)、總經理陳尚昊、董事長何世池、營運長黃識忠看好未來機器人發展前景。(記者方韋傑攝)

達明財務長王偉霖(右起)、總經理陳尚昊、董事長何世池、營運長黃識忠看好未來機器人發展前景。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑/台北報導〕協作機器人大廠達明機器人(4585)邁入成立十週年,董事長何世池今天在台北國際自動化大展指出,人形機器人被視為產業的「終極夢想」,但達明的策略並非急於追逐話題,而是先以工業應用為核心,逐步累積可信任的場域驗證,未來才有望拓展至家用與服務市場。

達明的人形開發計畫自 2024 年底展開,半年內完成原型,並延伸既有協作型機器人的技術,包括運動控制、關節設計與AI 大腦。何世池強調,這並非完全重頭來過,而是將既有的協作機器人成熟基礎,繼續延伸至人形平台,因此能快速推進。首代產品今年已問世,預計 2026 年起將與合作夥伴進行場域試用,同時結合「MIT人形機器人」的國產品牌價值,展現台灣在AI與製造的整合能量。

對於產業發展,何世池認為,人形機器人市場雖具龐大想像空間,但要全面落地仍需時間,主要是硬體層面的突破幅度有限,馬達、減速機的演進不如AI來得快速,因此「AI 大腦」將是產業落地的核心驅動力。家用場景如煮飯、清潔,是未來潛在藍海;然而短期之內,工業應用更有機會率先導入,尤其在堆棧板、CNC 加工、檢測等場景,AI 能帶來高度靈活性與CP值。

在營運前景上,達明已於美國設立發貨倉、服務與培訓中心,墨西哥據點也在積極規劃中,藉此支援台商轉進中南美的需求。財務長王偉霖表示,美國關稅政策雖一度干擾客戶建廠進度,但隨政策落地,越南、泰國、墨西哥與美國的新產能布局將逐步啟動,帶動協作機器人需求回升。整體而言,全球協作型機器人市場仍維持年增20%至30%的成長潛力。

面對 UR、Doosan、DooBot 等國際對手,總經理陳尚昊說,達明優勢不僅在於硬體規格,更在於原生視覺與AI 的深度整合。公司從創立之初即採IT思維,切入傳統機電產業,將AI演算法、影像處理與控制軟體納入同一平台,讓客戶能即時應用而非額外整合,這是差異化的關鍵。

營運長黃識忠提到,達明的策略是「以工業應用先行,帶動人形長遠發展」,半導體產業的應用貢獻程度達25%,短期先靠工業協作型機器人與海外據點布局推升營收,中長期則藉由人形機器人與AI技術的融合,搶占新世代市場契機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法