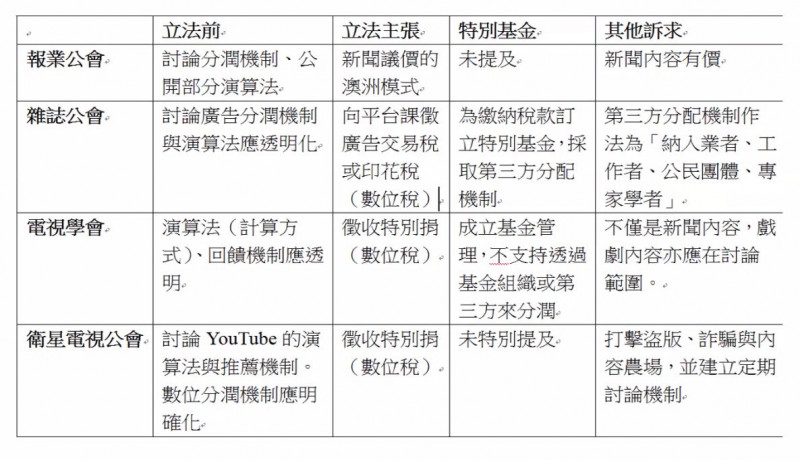

學者整理媒體與平台首次協商中,媒體公學會的訴求,各有歧異。(學者提供)

學者整理媒體與平台首次協商中,媒體公學會的訴求,各有歧異。(學者提供)

〔記者徐子苓/台北報導〕台灣媒體與跨國數位平台上週完成首輪協商,部分媒體盼政府立法對平台課徵「數位稅」,不過學者分析,澳洲議價模式更適合台灣,數位稅具有3個劣勢,第1是可能違憲,第2是不符合國際稅改趨勢,第3是可能面臨平台方更大反彈。

在數位發展部召集下,國內4大新聞媒體公學會包含報業公會、雜誌公會、電視學會、衛星電視公會,與跨國數位平台Google和Meta(Facebook),已於12月先後完成4場面對面協商,長期關注此議題的學者今(21日)舉行線上記者會深入討論。

學者指出,4大媒體公學會提出的訴求,雖然都希望政府介入立法,但立法方向有所歧異,例如報業公會希望走澳洲的議價模式,而另外3公會則提出對平台課徵「數位稅」,其中雜誌公會更支持「特別基金」制度,由第三方組織重新分配稅捐給媒體。

不過學者普遍對此不樂觀,政治大學法律系特聘教授王立達更直言,「數位稅是比協商更難走的路」,認為澳洲的議價模式更適合台灣,因澳洲人口跟台灣規模接近,但是台灣網路流量比澳洲高,澳洲成功使Google與Meta兩大平台簽訂,每年給付媒體的金額合計至少有2億澳幣,此金額及結果可作為重要參考。

數位稅、特別基金 可能面臨更大反彈

台科大專利研究所副教授陳衍任表示,部分媒體公會這次提出的數位稅,其實和國際上實施的數位稅,是不同的概念。他強調,若台灣對平台實施數位稅,就如同透過立法把一群人的財產轉移到另一群人身上,不僅在法理上可能違憲,也不符合國際稅改趨勢。

國際實施的數位稅又是指什麼?陳衍任說明,有些科技巨頭販賣產品給高稅負國家的消費者,卻在低稅負國家開設公司,以此大幅降低稅務負擔;部分國家為了確保市場國稅收不會流失,便開徵「數位稅」,例如法國在2020年開第一槍,若境外企業提供數位服務到法國境內,國內消費者一旦進行付款,就要課徵3%的數位稅。

不過,陳衍任形容,這種數位稅「傷人7分、損己3分」,引起各國之間的報復關稅甚至貿易戰。為了解決此問題,全球140國達成共識,提出「雙支柱解決方案」,其中第一支柱(Pillar 1)即是要求跨國企業部分的剩餘利潤重新分配給市場國,以此取代數位稅,有望在2024年上路。

台灣無法加入上述的140國之中,既然得不到Pillar 1的好處,就應該自行發展數位稅嗎?陳衍任表示,在法理上恐怕不可行,一般課稅必須經過國會事前審查、事後監督,若依照媒體訴求,課稅後把這個財源成立「特別基金」,再由第三方或專業管理委員會進行分配,最終將完全脫離國會監督,「合不合憲都要打上問號」。

陳衍任總結,數位稅是國家捍衛數位主權的「激烈」做法,跟協商議價相比,其實對數位平台限制更高,因此可能會面臨更大的反彈。他建議,比較委婉和可行的做法,反而是強制協商和仲裁。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法