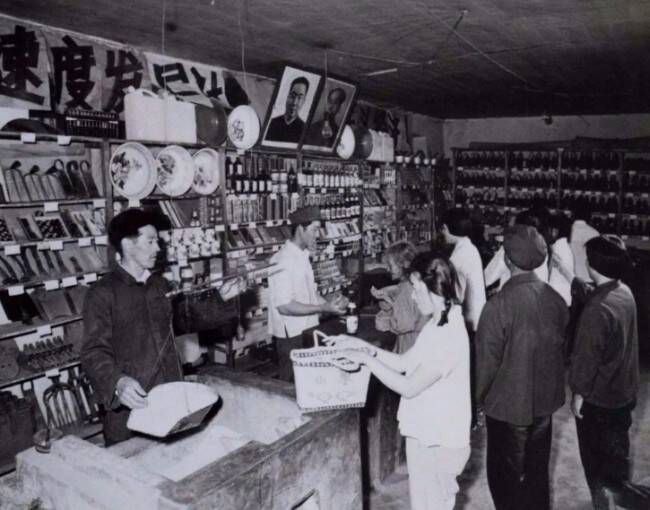

中國在境內各省重啟多間供銷社。(圖取自《澳門平台Plataforma》)。

中國在境內各省重啟多間供銷社。(圖取自《澳門平台Plataforma》)。

準備與西方脫鉤?生活物資統一配給

〔財經頻道/綜合報導〕2022年10月中共第20次全國代表大會(中共20大)落幕後,中華全國供銷合作總社(簡稱:供銷社)隨即發布招聘消息,隨後中國各地供銷社迅速崛起,似乎暗示著中國未來的經濟發展方向將由國家主導,並同時提高自給率,為與西方脫鉤提前作準備。

供銷社為何?這可以追朔回1949年11月成立的中央合作事業管理局,供銷社主管中國全國的合作事業,是中國1952~1976年計劃經濟時期(Planned Economy)下的產物,在當時,供銷社是中小城市,尤其是農村物資供應的主要管道,通過統購統銷、定量配給的方式,在物資匱乏的時代穩定物價。

過往民眾需要透過糧票、布票、肉票等才能在供銷社購買糧食或生活必需品,然而,隨著中國1978年推動改革開放,引進市場經濟,供銷社才逐漸邊緣化,失去原先難以取代的壟斷地位。

1950年代可於中國供銷社兌換商品的糧票。(圖取自中國媒體)

1950年代可於中國供銷社兌換商品的糧票。(圖取自中國媒體)

中國有3萬多家供銷社 覆蓋95%以上鄉鎮

事實上,過去幾年雖然供銷社數量減少,但仍有零星據點持續在中國國內經營,只是功能逐漸與一般超市雷同,營利也曾一度陷入低迷,僅販售的食品、飲料等比一般賣場便宜,因此附近住戶還是會去採買日常所需。

與此同時,中國改革開放40多年的現今,淡出多時的供銷社又陸續在中國各地崛起,據當地媒體報導,中國湖北省自2015年至今,基層供銷社已從696個增至2021年底的1373個,幾乎是翻倍成長。

此外,重慶、寧夏等地也積極恢復基層供銷社,近5年,全中國恢復1萬多家基層供銷社,目前全國有3萬多家供銷社,已覆蓋中國95%以上的鄉鎮。究竟中共為何選擇走回頭路,執意重啟供銷社?

計劃經濟時期,中國民眾需至供銷社購買糧食與生活用品。(圖取自中國媒體)

計劃經濟時期,中國民眾需至供銷社購買糧食與生活用品。(圖取自中國媒體)

重啟供銷社 恐是物資短缺前兆

以歷史來看,或許也可推測為與當地物資貧瘠有關,人口高達14億的中國,擁有世界上6分之1的人口,雖身為產糧大國,但在歷經一連串自然災害、疫情、俄烏戰等不確定性因素干擾,農業競爭力與優勢明顯下滑,糧食安全也面臨威脅,據中國國際經濟交流中心報告顯示,到2035年,中國食物自給率恐降至65%左右。

不止如此,中國還同步推出「社區食堂」,與供銷社一樣,都是中國計畫經濟年代下的產物,不經讓人聯想成1959年代時期人民公社的大食堂翻版,專家認為,這可解讀成中共正為即將到來的經濟危機做準備。

不只供銷社,社區食堂也捲土重來。(圖取自中國媒體)

不只供銷社,社區食堂也捲土重來。(圖取自中國媒體)

重回鎖國?習為備戰做打算

另有分析認為,中國可能正回頭走向「經濟內循環」的鎖國年代,由於習近平一心想鞏固社會主義模式,因此也就少不了透過供銷社集中各地物資,建立黨國所需的經濟命脈。

還有中國學者分析,有鑑於美中關係惡化及兩岸情勢升溫,若中國未來有意以武力侵犯台灣,終將與俄國一樣,面臨以西方為守的國際社會對中國發動經濟制裁,因此,為避免與國際脫勾導致糧食匱乏,事先提升糧食自給率與穩定性,重啟供銷似乎勢在必行。

清零重創中國經濟,多地封城影響運輸、耽誤春耕,糧食安全跟著亮紅燈。(法新社)

清零重創中國經濟,多地封城影響運輸、耽誤春耕,糧食安全跟著亮紅燈。(法新社)

共富打壓民企 習欲掌控社會

不僅如此,中國監管單位自2020年底以來,不斷打壓網路科技業,如馬雲旗下的螞蟻集團(Ant Group)上市臨時喊卡、滴滴(DIDI)赴美IPO慘遭中國監管整肅,最終只好黯然下市。

近日不斷傳出,有中國民企與國企合作,或者被國企入股,顯然,黨國體制已介入民企經營,包括:阿里巴巴(Alibaba)、騰訊(Tencent)、京東(JD)、抖音(TikTok)和快手(Kwai)等全都難以倖免,預估明年恐有更多大型民企陷入「國營化」的窘境。

透過「公私合營」來兌現中共先前提倡的「共同富裕」,如此以來,中共便可要求民企乖乖配合政策掏錢。因此,不論是供銷社重出江湖,抑或是中企公私合營,種種跡象恐代表習近平正為了與國際脫鉤,甚至是備戰,選擇強力介入並整合民間企業與資源,以便掌控社會,獲得難以撼動的絕對權力。

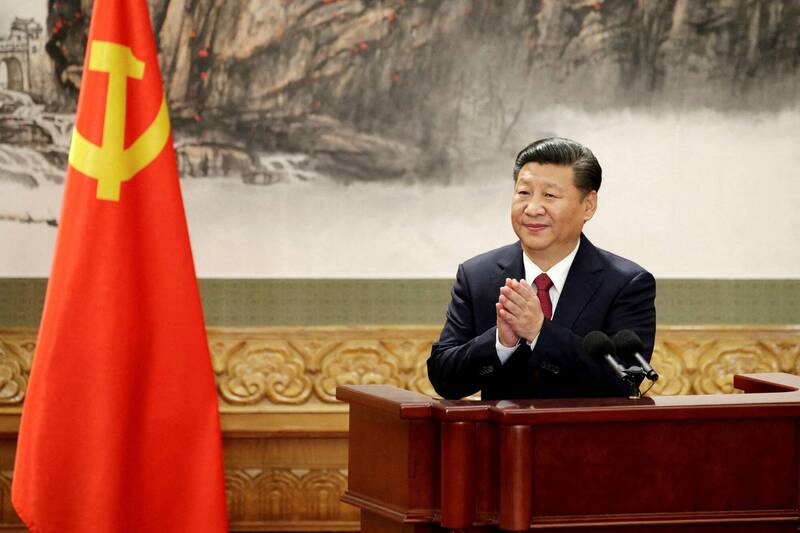

供銷社、共富、整治民企等行為,恐都是習近平為了實現極權、專制所做的準備。(路透)

供銷社、共富、整治民企等行為,恐都是習近平為了實現極權、專制所做的準備。(路透)

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法