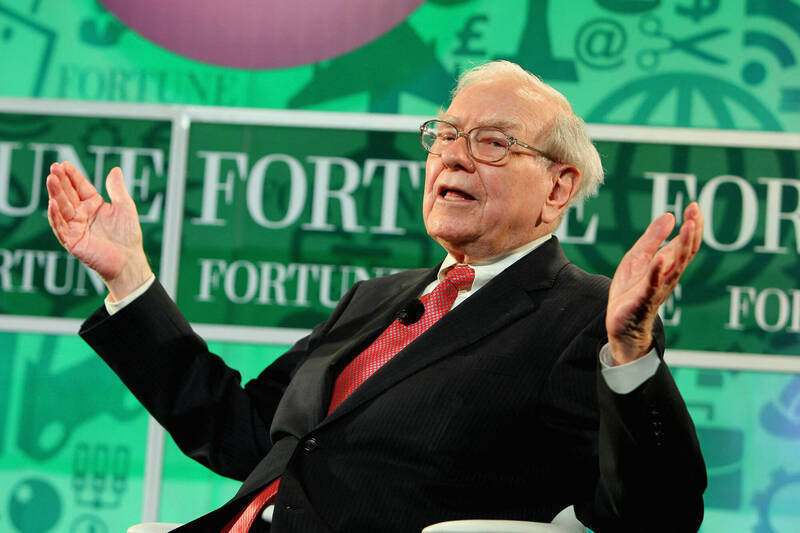

「巴菲特指標」是用來衡量美國所有上市公司總市值與美國國民生產毛額(GNP)之間的比例。(資料照,美聯社)

「巴菲特指標」是用來衡量美國所有上市公司總市值與美國國民生產毛額(GNP)之間的比例。(資料照,美聯社)

巴菲特指標「已飆至217%」

〔財經頻道/綜合報導〕《CNBC》報導,美國著名投資人「股神」巴菲特(Warren Buffett)曾經最愛用來評估股市估值的指標「巴菲特指標」(Buffett Indicator),近日攀升至歷史新高,引發市場對股市是否過熱的擔憂。

所謂「巴菲特指標」是指美股總市值除以美國GDP,常被投資人用來衡量股市市值與經濟規模是否失衡。在2001年《財富》雜誌的一篇專欄文章中,巴菲特稱這個指標「可能是衡量股市估值在任何時刻所處位置的最佳單一工具」。知名對沖基金大老瓊斯(Paul Tudor Jones)也曾引用過此指標。

巴菲特曾表示「如果這個百分比落在70%到80%的區間,買股票對你來說可能會有很好的結果。如果接近200%,就像1999年和2000年部分時間那樣,那就是在玩火。」

報導指出,如今巴菲特指標「已飆至217%」,遠高於網路泡沫時期的高點約150%,與2021年疫情時的190%。從這個角度來看,目前股市處於前所未有的高估狀態,股票市值增長速度遠超美國經濟的實際成長。

值得注意的是,其他指標也發出類似訊號。根據訂製投資集團(Bespoke Investment Group)的數據,標普500的股價營收最近攀升至3.33,創下歷史新高。相比之下,2000年網路泡沫高峰時為2.27,而後疫情時期最高曾達到3.21,但之後估值有所回落。

然而,也有人認為「巴菲特指標」可能已不再具有當年的意義。過去20年間,美國經濟結構發生巨大轉變,從資產密集型轉向以科技、軟體和智慧財產權為驅動。《CNBC》指出,GDP與GNP可能低估了一個以資料網路與創新為核心的經濟價值。因此,較高的股市估值或許對全球最具生產力與創新力的經濟體而言,仍有其合理性。

不少人認為「巴菲特指標」可能已不再具有當年的意義。(示意圖,彭博)

不少人認為「巴菲特指標」可能已不再具有當年的意義。(示意圖,彭博)

近十年巴菲特指標都維持在150%到200%間

事實上,近十年來,美國的巴菲特指標長期維持在150%到200%之間,遠遠超過巴菲特當年劃下的「警戒線」。奇怪的是,市場並沒有因此全面崩盤,反而在科技巨頭帶領下屢屢創下新高。這不禁讓投資人好奇,巴菲特指標是不是過時了?它在今天這個全球化、數位化的經濟環境裡,到底還有沒有參考價值?

在金融世界裡,指標就像體檢數據,能幫投資人快速判斷市場健康與否。巴菲特指標誕生於21世紀初,背景正是「網路泡沫」破裂的年代。當時,無數網路公司股價被炒到天價,卻幾乎沒有實際營收,最終泡沫一夕之間崩潰。

巴菲特過去提出了這個簡單卻直觀的指標,將一國所有上市公司的總市值,除以該國一年的GDP。如果比率偏低,代表股市可能被低估;如果比率過高,則顯示市場可能過熱。為什麼GDP能拿來做分母?因為GDP代表一國的實際經濟產出,而股市的市值應該和實體經濟有一定關聯。當股市市值遠超過GDP,表示市場對未來的期待可能過於樂觀。

在2001年的環境下,這個指標確實發揮了效果。網路泡沫破裂後,美股市值大幅縮水,巴菲特指標也回到相對合理的區間。投資人因此對這個簡單的比例深信不疑,甚至有人把它當成「股市晴雨表」。

然而,指標的魔力往往取決於時代背景。隨著科技公司崛起、全球資金流動加速,股市和GDP的連動性逐漸鬆動。巴菲特指標仍然可以提醒投資人注意市場是否過熱,但它的準確度開始受到挑戰。

摩根士丹利旗下投資部門「協成環球」的分析師毛布辛(Michael Mauboussin)指出該指標有2個缺陷。(資料照,法新社)

摩根士丹利旗下投資部門「協成環球」的分析師毛布辛(Michael Mauboussin)指出該指標有2個缺陷。(資料照,法新社)

美國的GDP未含境外收入

《商業內幕》曾報導,摩根士丹利的研究表明,巴菲特指標可能並非當前最佳的工具。摩根士丹利旗下投資部門「協成環球」(Counterpoint Global)的分析師毛布辛(Michael Mauboussin)指出該指標有2個缺陷。

首先,美國企業現在的銷售收入,來自美國以外的地區比過去幾十年都要多,而美國的GDP並未包含這些銷售數據。這一缺陷對市值影響重大,因為標普500指數成分股內約40%的收入來自國際市場。如果這些收入被計入美國GDP,巴菲特指標就不會發出如此嚴重的警示訊號。

第二個缺陷在於,當今的經濟結構與過去有很大不同。毛布辛指出「GDP可能被低估了,因為它未能準確衡量新商品和服務的價值。數位化的興起使得今天的經濟衡量比過去更具挑戰性。」在過去幾十年前,製造業占美國經濟的更大比重時,基於GDP的股市市值指標可能更加準確。然而,如今的情況並非如此。

毛布辛對巴菲特指標的整體結論是,過去行之有效的估值指標可能不適合當前的市場,他說「如同大多數指標一樣,將當下與過去相比時,我們需要謹慎使用。」

值得注意的是,巴菲特本人並不認為他創造的「巴菲特指標」能夠全面地判斷現在是否為投資的好時機。2017年他在波克夏股東大會上說「每個數字都有一定程度的含義,有時它比其他數字更有意義......這些指標並非不重要,但它們的重要性有時可能接近於零。投資並不是僅僅依靠一、兩個公式,就能判斷市場是否被低估或高估。」

2017年時,巴菲特本人曾坦言,不認為「巴菲特指標」能夠全面地判斷現在是否為投資的好時機。(資料照,)

2017年時,巴菲特本人曾坦言,不認為「巴菲特指標」能夠全面地判斷現在是否為投資的好時機。(資料照,)

指標已經失去「絕對標準」的意義?

巴菲特指標今天到底還值不值得參考?答案或許是「有限度地使用」。一方面,它仍然是一個直觀的「市場溫度計」。當數值在短期內急速飆升時,往往代表市場過熱,有修正壓力。另一方面,長期來看,這個指標已經失去「絕對標準」的意義。過去巴菲特認為120%就是危險區,但在今天的市場環境下,150%甚至180%可能都是新常態。

因此,巴菲特指標不能再單獨用來判斷股市高估或低估,而應該和其他因素一起觀察,包括企業盈餘、利率水準、資金流向與政策環境。它不再是唯一的「晴雨表」,而是一個需要搭配解讀的輔助工具。可以把它當作「市場情緒」的參考。當指標飆高到歷史罕見水準時,就要警覺市場可能過熱,避免盲目追高。相反地,當指標跌到歷史低檔,或許是長期投資的機會。

投資人要意識到,今天的股市早已全球化。美股的市值不只是反映美國,而是整個世界的資金與需求。在這樣的環境下,單一國家GDP當分母,未必能準確捕捉全貌。

這並不代表它完全失效。就像體檢指標可能因年齡或生活型態需要調整標準,巴菲特指標在不同時代、不同市場,也需要重新詮釋。它仍然能提醒投資人,當市場漲得太快、太瘋狂時,要保持冷靜與懷疑。