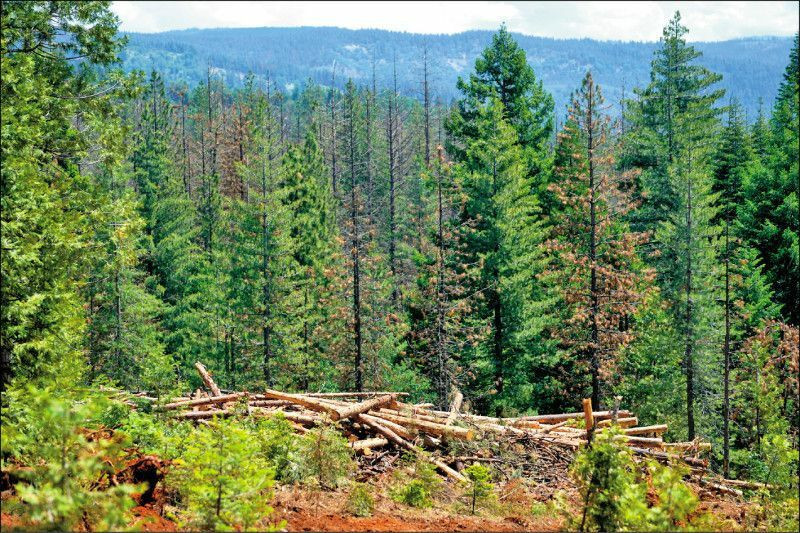

證交所啟動「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」。(示意圖,歐新社)

證交所啟動「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」。(示意圖,歐新社)

〔記者歐宇祥/台北報導〕證交所、碳交所今日共同舉辦「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」啟動儀式,董事長林修銘指出,此計畫是在宜蘭與雲林啟動森林與土壤碳匯專案,結合碳權開發、生態調查、社區參與及地方創生,期望為上市公司提供自然碳匯示範案例,落實企業永續責任。

儘管美國總統川普是氣候變遷懷疑論者,為國際減碳產業、碳權市場投下變局,不過國際供應鏈減碳趨勢不變,證交所與碳交所也持續推動碳匯相關計畫,碳交所總經理田建中指出,自然碳匯是對抗暖化的重要解方,宜蘭、雲林案場規模共計100公頃,每年估百噸等級碳吸附量,不過碳權需走完完整程序、通過環境部核可後進入交易。

此外,本計畫尚未正式註冊,但目標成為國內第一個依照 IFM(加強森林經營方法)完成註冊的自然碳匯案例;計畫初期為期7年、完整期程需20至30年

田建中說明,樹木吸碳等自然碳匯屬於移除類碳權,除造林、護林外,為維護林地而疏伐下來的木材也可製作成家具固碳,因台灣99%使用進口木材、本土林業式微,此計畫也可強化地方創生,打造正向循環的經濟鏈,也期望讓台灣的自然碳匯成果可與Microsoft、Google、Meta等國際企業組成的共生聯盟(Symbiosis Coalition)標準比肩。

證交所表示,我國上市公司多為國際供應鏈成員,在未來淨零永續的路上,此一發展趨勢值得產業重視;此外,本計畫預計攜手國際知名之英國標準協會(BSI),進行專案確查證服務,擴大國內自然碳匯的查驗量能,以為國內碳市場注入全新減碳動能,開創以自然為本的淨零發展契機。

證交所表示,本計畫除增加自然碳匯外,並兼顧國際上氣候/社區/生物多樣性標準(The Climate, Community and Biodiversity Standards, 簡稱CCB Standards),且因應臺灣私有林地普遍面臨林農高齡、管理人力不足等困境,推行生態維護與碳權交易等誘因機制,提升農民林地經營意願,實現生態系統平衡與經濟成長的雙重目標。