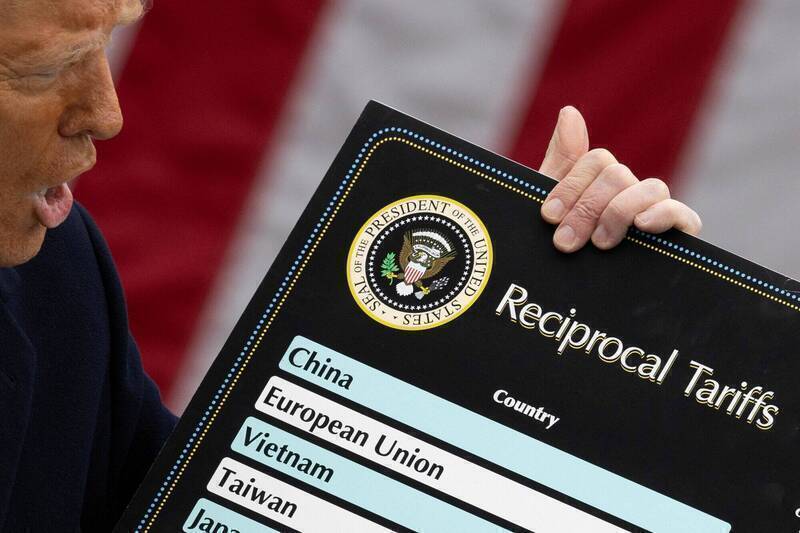

《經濟學人》直言,關稅收入將遠不如川普的想像,恐面對上兆美元的失望。(路透檔案照)

《經濟學人》直言,關稅收入將遠不如川普的想像,恐面對上兆美元的失望。(路透檔案照)

高佳菁/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕今年4月下旬,美國川普總統曾發文稱,他的關稅政策將助美國發大財,並聲稱有助年收入低於20萬美元民眾減稅。然,《經濟學人》卻指出,隨著美國簽署更多自由貿易協定,關稅水準預計還會持續下降,關稅收入將遠不如他的想像,兆元關稅夢最終將落空。

《經濟學人》指出,若依賴關稅,美國的政府支出將高度依賴中國的商品供應。這也是為什麼,大多數美國政治人物都不願回到1900年代初期的原因。

在美國上世紀初開徵所得稅之前,關稅確實曾經支撐聯邦政府的大部分開支,只要是當時的美政府支出僅佔GDP約2%,主要用於償債、國防與基礎建設,如今這個比例是當年的十倍。但現在的關稅問題很多,進口商品本身就屬於波動大、稅基窄的來源,不適合作為現代國家財政的主要支柱,因此主要承擔者通常不是「外部」企業,而是美國價格本土消費者。

紐約聯邦儲備銀行的主管瑪麗·阿米蒂(Mary Amiti)早在2020年就曾指出,川普在第一任期時所徵收的關稅,幾乎全部是由美國企業(以壓縮利潤的方式)承受,不然就是因為價格上漲由買家負擔。

就算不討論「到底誰負擔關稅」的老問題,隨著近期川普與更多國家簽訂貿易協議,美國政府所能徵收的關稅顯然也會持續減少。

《經濟學人》指出,川普的貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)聲稱,邊境關稅每年可帶來6000億美元(約新台幣18.11兆元)、十年累計達6兆美元(約新台幣181.1兆元)。他的計算方式極其簡單粗暴,就是將去年的3.3兆美元(約新台幣99.6兆元)商品進口總額乘上20%的有效關稅率。

專家指出,納瓦羅的兆元預測建立在一種靜態假設上,幻想消費者、供應商與貿易夥伴對價格變化毫不反應。這種粗略估算忽略了基本經濟機制。關稅越高,對外國商品的需求就會下降,稅基因此縮小。

此外,關稅還會抑制所得稅與薪資稅的收入,根據大多數估算,這會抵消約25%的關稅收益。若再考慮外國報復措施與逃稅行為,實際收入可能更低。

對此,獨立機構的估算數字就小得多。賓州大學華頓學院的預算模型(Penn Wharton Budget Model)估計,若實施全部提議中的關稅(包括目前暫停的「對等關稅」),未來十年每年大約可帶來2900億美元(約新台幣8.75兆元)。

這項預估考慮了進口需求減弱,以及企業所得稅和薪資稅收入的減少。其他預測則更為保守。耶魯大學旗下的「預算實驗室」(Budget Lab)預估年收入為1800億美元(約新台幣5.4兆元);智庫稅務基金會(Tax Foundation)則估約1400億美元(約新台幣4.22兆元)。

值得注意的是,即使美國對中國商品的關稅從145%大幅下調至30%,但對預測數字的影響仍不大。分析師指出,主要是145%的超高關稅早已超過了「拉弗曲線」的頂點,即稅率過高反而導致總收入下降。

分析師認為,這麼高的稅率會讓中國商品進口量暴跌,導致即使單件商品課得再高,總收入仍會下降。根據華頓模型,美國對中國課徵145%的關稅,也僅比現在30%稅率,每年多帶來250億美元(約新台幣7547億元)的收入。

據報導,去年美國的個人所得稅總收入為2.4兆美元,預計未來十年將增長至4.4兆美元。稅務基金會估計,若要免除年收入低於20萬美元者的所得稅,2025年將損失約7370億美元(約新台幣22.2兆元),是關稅收入預估的2到3倍。

在理論上,要讓稅收持平(revenue-neutral),最多只能涵蓋收入8萬美元(約新台幣241萬元)以下的人群,而他們僅貢獻約10%的所得稅收入。但在實務上,若要為低收入者減稅,等於是下調最低稅率,而該稅率同樣適用於所有人的「初始所得」,實際上對高收入者的幫助更大。

《經濟學人》指出,去年美國聯邦政府總稅收為4.9兆美元(約新台幣147.8兆元),其中僅有1000億美元(約新台幣3.01兆元)來自關稅。不過,現今這一數字正快速上升,截至5月13日,從年初至今的總關稅收入已達470億美元(約新台幣1.41兆元),較去年同期多出約150億美元(約新台幣4527億元)。

《經濟學人》也承認,川普關稅仍可能帶來大量收入,但預計大部分將來自美企為了避免即將到來的加稅的提前進口。