美國總統川普5月12日簽署行政命令,重啟首個任期未能達成的藥價改革。(美聯社)

美國總統川普5月12日簽署行政命令,重啟首個任期未能達成的藥價改革。(美聯社)

美國藥價高居全球之冠

歐祥義/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕美國藥價長期高居全球之冠,美國總統川普5月12日簽署行政命令,重啟首個任期未能達成的藥價改革,計劃推動所謂的「最惠國」政策,使美國民眾支付的藥價,不會高於全球任何一個支付最低藥價國家的水準,並要求美國聯邦醫療保險(Medicare)大幅降低診間施打處方藥給付價格,聲稱此舉可使處方藥價格「幾乎立即下降30%至80%」,但這也讓人好奇,為何美國的藥價會如此昂貴?

美國處方藥價格高昂,已成為長期社會問題,根據美國智庫「蘭德公司」(RAND)2024年公布的報告,該報告使用了截至2022年的最新資訊,發現美國的處方藥價格,是其他33個高收入或中高收入國家平均價格的2.78倍,美國在品牌藥(Brand-name Drug,又稱原廠藥) 上和其他33個國家的差距更大,達到4.22倍。而在所有接受研究的經合組織(OECD)國家中,2022年處方藥總支出共達9890億美元,而其中美國就占了62%(約6100億美元),其他國家根本看不到美國的車尾燈。

而根據OECD在2021年的調查數據,美國人均處方藥年支出為1400美元,遠高於德國的1000美元、加拿大的865美元、南韓的741美元和瑞典的576美元,而英國則是517美元、荷蘭456美元,丹麥373美元,可看出美國人花在處方藥的金額,比任何其他國家都要來得多。

根據美國疾病管制與預防中心(CDC)2021年的報告,由於藥價太過昂貴,數百萬美國人並沒有依照規定服藥。調查發現,美國許多18至64歲的成年人至少服用過1種處方藥,但有超過8%、約920萬人坦言,他們試圖藉由跳過次數或是減少劑量,來省下這筆開銷。但延遲或調整處方藥,可能會導致更嚴重的健康問題,如果需要額外的治療,民眾可能又得支出更多的費用,引發後續問題。

有調查顯示,每5位美國成年人中就有1位曾因藥價太貴,而無法完成處方療程;相比之下,德國、加拿大與澳洲的比例僅為10分之1。這不僅是價格較高的問題。美國患者平均需自行負擔約 14% 的藥品費用。而這些高昂的藥價最終也會透過保險保費或政府醫療計畫支出,如65歲以上老年人適用的聯邦醫療保險Medicare(俗稱紅藍卡)、服務低收入與身心障礙者的聯邦醫療補助Medicaid(俗稱白卡),轉嫁至公眾身上。

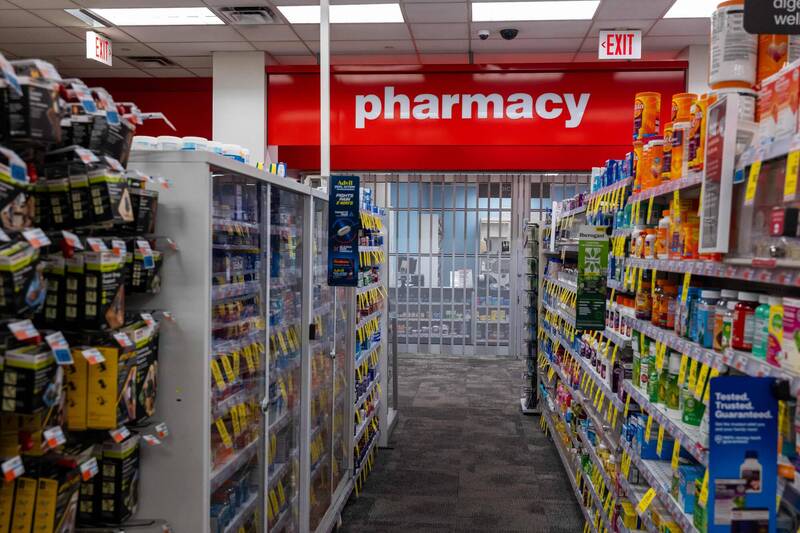

OECD在2021年的調查數據,美國人均處方藥年支出為1400美元,遠高於其他國家。(法新社)

OECD在2021年的調查數據,美國人均處方藥年支出為1400美元,遠高於其他國家。(法新社)

美國聯邦機構 無權干預藥價

為何美國的處方藥會這麼昂貴?一個原因是缺乏有力的中央協商機構,在世界多數地區,藥品價格皆受政府管制,會由一個中央談判機構(通常是政府)與藥廠協商,決定是否接受其開出的價格,但美國和其他地方不同,藥價的制定並未經過美國政府的直接干預。

舉例來說,歐洲是僅次於美國的全球第2大藥品市場,但歐洲當地政府會直接與製藥公司談判藥品價格,還會決定哪些藥品可列入健保給付範圍,也會審慎分析新藥相較於現有藥品,能提供多少額外療效。如果新藥的價格過高、療效卻微小,這些國家更願意拒絕引進新藥,像英國的國民保健署(NHS)就曾拒絕給付某些在美國廣泛使用的癌症用藥,理由是該藥成本無法反映足夠的醫療效益。

儘管美國在2022年通過的《降低通膨法案》(Inflation Reduction Act)首次賦予聯邦醫療保險藥價談判權,能和藥廠進行價格協商,首輪選定了 10 種藥物進行談判,不過這些藥品皆無易得的替代品,也並非新藥,新定價預計要等到2026年才會生效。

英國的國民保健署(NHS)就曾拒絕給付某些在美國廣泛使用的癌症用藥,理由是該藥成本無法反映足夠的醫療效益。(歐新社)

英國的國民保健署(NHS)就曾拒絕給付某些在美國廣泛使用的癌症用藥,理由是該藥成本無法反映足夠的醫療效益。(歐新社)

美國醫藥體制 無形助漲藥價

而美國的醫藥界體制,也成為高藥價的誘因,因為在藥價飆漲時,獲利的不只是藥廠而已,包含醫生、醫院以及許多中間機構,也會賺得更多。

舉例來說,根據Medicare政策,某些靜脈注射藥物(如化療藥)是由醫生先行預支購買後,再在診所內施打給病患。但之後醫生向Medicare報帳時,不只可以拿到藥品成本,還可拿到1筆由Medicare設定的比例報酬,作為營業成本補貼。這種報帳機制鼓勵醫生選擇價格更高的藥物,這樣才能賺更多。以6%報酬來看,若使用1萬美元藥物的話,會拿到600美元補貼。

專家也發現,第三方藥品福利管理機構(PBM)也有類似狀況,PBM為企業與保險計畫談判藥價,當藥品的標價較高時,PBM會獲得更多來自藥廠的費用。有時候,即使市場已有價格更低的替代品,PBM還是會要求病患使用標價較高的藥。

美國的醫藥界體制,也成為高藥價的誘因,因為在藥價飆漲時,獲利的不只是藥廠而已,包含醫生、醫院以及許多中間機構,也會賺得更多。(法新社)

美國的醫藥界體制,也成為高藥價的誘因,因為在藥價飆漲時,獲利的不只是藥廠而已,包含醫生、醫院以及許多中間機構,也會賺得更多。(法新社)

美國藥廠每年花70億元 遊說國會

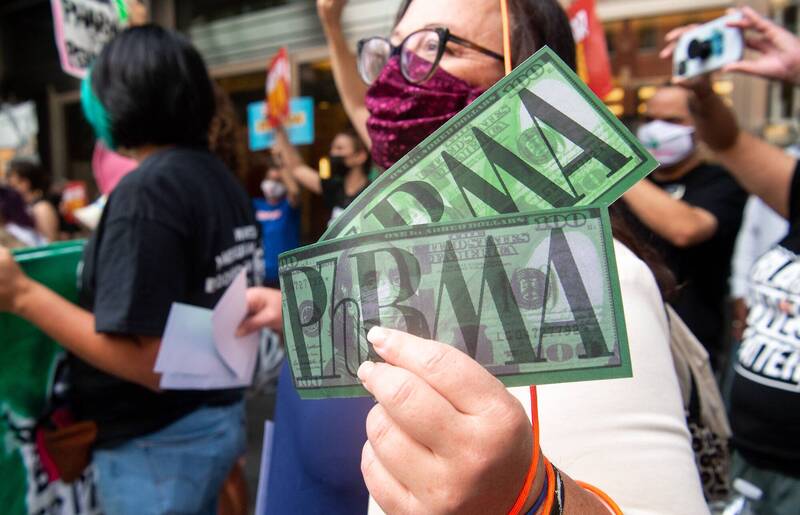

藥廠常被視為高藥價的罪魁禍首,儘管這些製藥公司主張,高價來自研發支出的龐大成本,但自2001年以來,美國藥品研究與製造商協會(PhRMA,製藥業主要遊說團體)在遊說上的支出超過任何其他產業。據稱,PhRMA在2023年就動用了2700萬美元來遊說,而2020年的一項研究也發現,從1999年到2018年間,製藥業和保健品業共花費47億美元遊說美國聯邦政府,平均每年2.33億美元(約新台幣70億元),它們對美國國會的影響力,導致得以推動有利製藥公司的立法,

PhRMA並試圖將高藥價的責任歸咎於PBM,藉此轉移對藥品價格過高的批評,還曾推出了多則電視和網路廣告,指責「中間商」造成藥價高漲。PhRMA官員施萊弗(Alex Schriver)表示:「美國是唯一允許PBM等中間商,不受限制地利用藥品牟取暴利的國家。」PhRMA認為整個醫藥體系的其他參與者,從中分走的利益比藥廠更多。

PhRMA在2022年所資助的一項研究發現,藥廠最終僅能保留健保支付藥品費用的一半,另外一半都被各種中間商的折扣和回扣拿走,整個體系的複雜程度令人震驚。醫師與病患在多種藥物中做選擇時,很難事先知道實際藥價,甚至連研究人員也難以釐清藥廠、中間商與保險公司之間錯綜複雜的交易,更別說找出問題並提出解決方案。

外界認為,沒有價格上限管制、美國藥廠運用專利策略拉長壟斷期等原因,也是造成美國藥價高昂的因素。哈佛醫學院的藥政專家薩帕特瓦里(Ameet Sarpatwari)表示:「美國市場就像是製藥公司的金庫。因為美國現有的醫療制度存在種種缺陷,製藥業普遍認為,最能榨取利潤的地方就是美國。」

藥廠常被視為高藥價的罪魁禍首,圖為抗議PhRMA的示威者。(法新社)

藥廠常被視為高藥價的罪魁禍首,圖為抗議PhRMA的示威者。(法新社)